التشابه في الإختلاف

إذا نظرت عن قرب ستكتشف أن جمال تنوعنا يكمن في اختلافاتنا.

منفى يتحول إلى وطن

منفى يتحول إلى وطن

سوداناهي: أَرشَفَةُ الذاكرة وصِناعة مُستقبلٍ يدعو للتعايش

جاء هذا المشروع لحماية التراث الأرمني السوداني كجزء من التراث الثقافي المتنوع والغني للسودان، الذي يواجه خطر النسيان. سابقا، كانت محاولات التوثيق قليلة النطاق وغير متاحة بشكل كبير. في هذا السياق، أنشئ مشروع "Sudanahhye"، "سوداناهي" (الذي يعني بالأرمنية "الأرمني السوداني") لإرساء إرث دائم تشاركيّ ومفتوح للمجتمع من خلال تطوير أرشيف شامل لتاريخه. كانت بداية المبادرة بسبب دافع شخصيـ عندما شعر "ڤاهي بوغوسيان" بضرورة توثيق تاريخ عائلته ومجتمعه الذي أصبح مهدداً بالضياع بسبب اندلاع الحرب، وقام بإجراء مقابلات مع بعض أفراد أسرته الذين كانوا جزءاً من مجتمع السودانيين الأرمن. تطوَّرت المبادرة بدعمٍ من مؤسسة كلوست غلبنكيان (Calouste Gulbenkian) وبدعم سخي من بعض أعضاء مجتمع السودانيين الأرمن، لتصبح مشروعاً متعدد الوسائط، يهدف إلى توثيق التاريخ والحفاظ على التراث وإعادة تخيُّل المجتمع اليوم من خلال ربط التاريخ الشفهي بالأرشيف والأجيال الجديدة.

بعدها انطلق المشروع من سرديات التاريخ الشفهيّ ليستند إلى مصادر أرشيفية متعدِّدة، منها الأرشيفات العائلية التي ساهم بها بعض أعضاء المجتمع، وأصبحت جزءاً من أرشيف سوداناهي، إضافة إلى عمليات البحث في مصادر أرشيفية أخرى؛ مثل سجلاَّت الخرطوم الموجودة في الجمعية الخيرية العامة الأرمنية في القاهرة، والتي تمكَّن المشروع من الوصول إليها بفضل جهود "ماروش ييراميـان"، مما فَتَح نافذة على بدايات تاريخ المجتمع السوداني الأرمني.

وبالرغم من أن "ڤاهي بوغوسيان"، مدير المشروع الذي تعود أصوله الأرمنية السودانية إلى السودان، إلا أنه لم يَزُرهُ قَط، لكن من خلال انتقاله للعمل في القاهرة بعد هجرة جاليات كبيرة من السودانيين بعد الحرب إليها، أُتيحت له فرصة العمل مع سودانيين ومصريين، وأصبح هناك فريق عمل للمشروع، كما كان لحضوره فعاليات كثيرة في سياق الثقافة والتاريخ والفن والأرشيفات العائلية في القاهرة دوراً كبيراً في إدماجه في المجتمع السوداني. ومن خلال تلك الفترة، اطلع على الثقافة والمجتمع والقيم السودانية بشكلٍ أعمق.

من خلال هذه الجهود، يسعى هذا المشروع لمواصلة الإسهام في جمع قصص مجتمعٍ كانت مهدَّدة بالضياع عبر الزمن، قصص تستمد ذكرياتها من ماضٍ اتسم بالتنوع والازدهار، لنتمكن من إعادة تخيل مستقبل أكثر تعايشاً في السودان، يقوم على تقبل الآخر وتعايش الأطياف المختلفة من المجتمعات السودانية المتعددة في أرض السودان التي ستظلّ، رغم الظروف الراهنة، حضناً دائماً للتنوع والتعايش والسلام.

على ضفاف النيل، منفىً يَتحوّل إلى وطن:

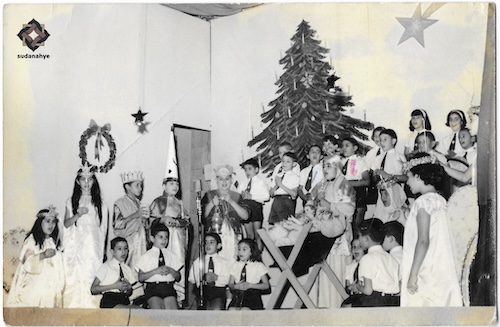

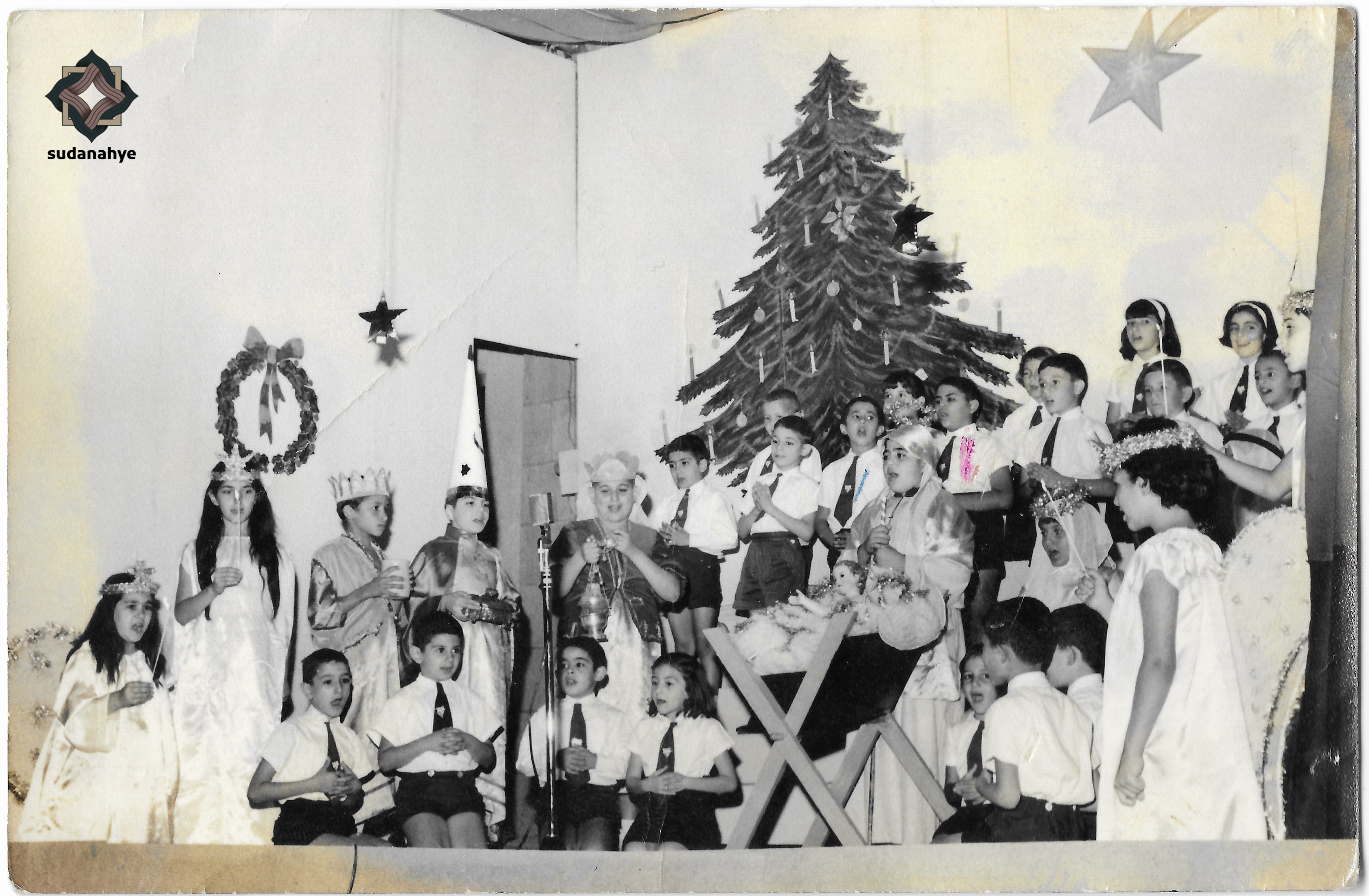

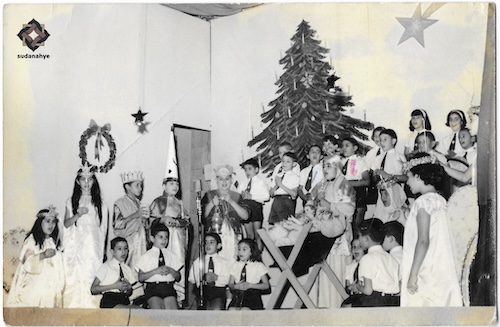

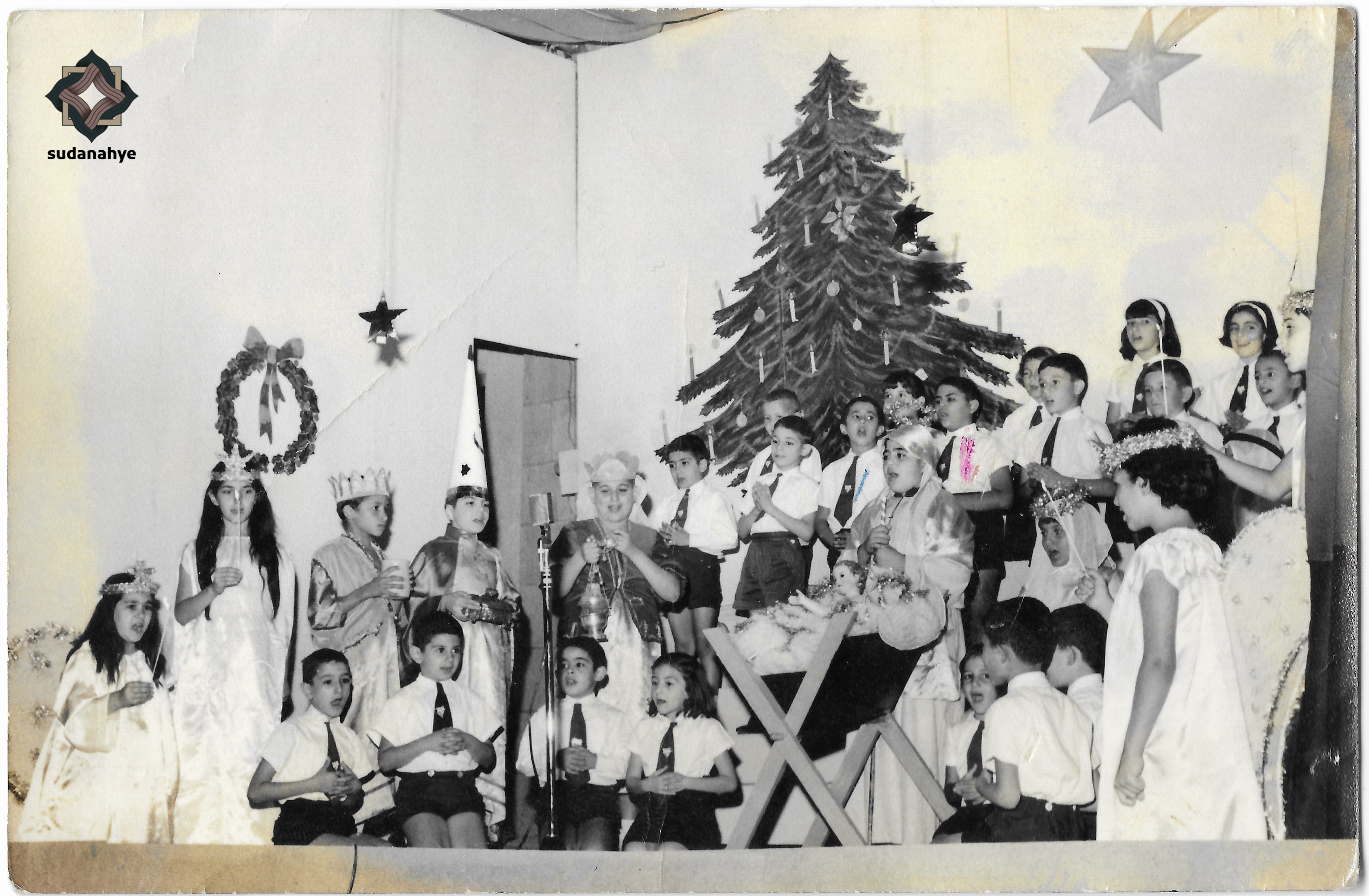

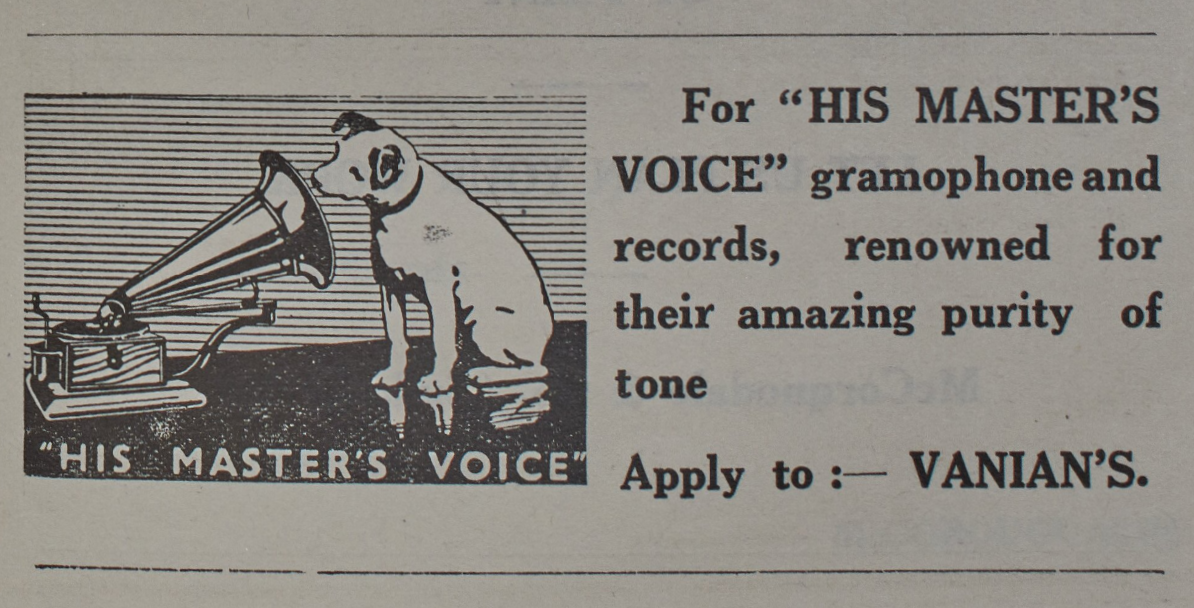

بالنسبة للعديد من السودانيين الأرمن كانت الصور والقصص هي كل ما يملكونه عن التاريخ الطويل لحياتهم في السودان لتوريثه للأجيال القادمة، فقد مثَّلت بوابة زمنية تَعكس الهوية الأرمنية الأصيلة في تفاعلها مع ملامح الثقافة السودانية المتنوعة في شتى جوانب الحياة -صورالأطفال في المدرسة الأرمنية، و تفاعلات المجتمع النابضة بالحياة في النادي الأرمني بالخرطوم، والنزهات العائلية في جبل أولياء، والرحلات النيلية- شَكَّل هذا التداخل حِساً بالانتماء للهوية في ظل ظروف التهجير بعيداً عن موطنهم الأصلي، لتحكي قصة تعايشهم وإعادة بناء حياتهم في الوطن الذي شَكَّل لاحقاً النصف الآخر من هويتهم، السودان.

في العادة يتم التقاط الصور لتوثيق اللحظات السعيدة، لذلك نجد أن غالبية الصور والقصص كانت تغفل جانب النفي والفقد والحرمان، لكن في عام ٢٠٢٣ تجدَّد هذا الجانب المظلم من حياة الأرمن في السودان باندلاع الحرب، وخسارة الأرض التي شكَّلت موطناً آخر لهم، حيث تسبَّبت في خسارة العديد من الأرواح التي كان من بينها اثنتان من مجتمع السودانيين الأرمن، "زفارت وآرپي ييغاڤيان" اللاتي فارقتا الحياة في منزلهما بالخرطوم. وحتى لا يضيع تراثهنَّ وتراث المجتمع، كان لابد من العمل على توثيقه وحفظه وإرساء إرثٍ له.

هجرة الأرمن من أرابكير إلى السودان

كانت الأخوات ييغاڤيان من نسل كارنيغ ييغاڤيان -أرمني تعود أصوله إلى أرابكير (مدينة تاريخية في مرتفعات أرمينيا، كانت آنذاك ضمن الدولة العثمانية واليوم في شرق تركيا)- نَجَا كارنيغ من الإبادة الجماعية التي حدثت للأرمن في عام ١٩١٥، وهاجر إلى السودان عام ١٩٢٣ لينضمَّ إلى أرمن أرابكير الذين كانوا يقيمون هناك مسبقاً. بعد الاحتلال البريطاني عام ١٨٩٩ هاجر بعض الأرمن من منطقة أرابكير ومناطق أخرى إلى السودان كامتداد لشبكات التجارة في مصر، طامحين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية ودعم أقاربهم في الوطن.

أسَّس هؤلاء الروّاد فرعاً سودانياً لجمعية AGBU (الجمعية الخيرية العامة الأرمنية)، لجمع التبرعات لأقرانهم في أرمينيا الذين واجهوا الإبادة الجماعية والفقر على يد الإمبراطورية العثمانية. وتجاوب كثير من هؤلاء الأرمن المقيمين في السودان -ممن فقدوا عائلاتهم في الإبادة- مع نداءات دور الأيتام في سوريا ولبنان، فيما جلب آخرون أفراد عائلاتهم المتبقين هناك لينضموا إليهم. وبحلول الثلاثينيات، تحوَّلت شبكة التُجّار الأرمن إلى مجتمع من العائلات منتشرة من عطبرة إلى ملكال، ومن كسلا إلى الفاشر، وظلّ قلب المجتمع في مدينة الخرطوم.

تأسيس مجتمع نابض بالحياة في السودان

شكَّل اتقان اللغة العربية والإنجليزية في ذلك الوقت امتيازاً ومنفذاً لفرص العمل واكتساب مكانة اجتماعية وقبولاً من فئات المجتمع المختلفة، لذلك تمكَّن كارنيغ ييغاڤيان من العمل محاسباً في البنك الأهلي المصري، كما حظي بالاحترام والقبول من المجتمع المحلي السوداني والسلطة البريطانية الحاكمة.

يمكننا وصف مجتمع الأرمن بأنه كان في المنتصف بين فئات المجتمع المختلفة في تلك الفترة، فقد عاش الأرمن -مثل الأجانب اليونانيين والسوريين والإيطاليين- في مساحة مجاورة للسلطة البريطانية، لكنهم في ذات الوقت كانت لهم صلات وثيقة مع المجتمع السوداني من خلال الانخراط في العمل والحياة اليومية.

ويمكننا رؤية حيوية شكل العلاقات التي امتاز بها الأرمن من خلال عدسة أندون قازانجيان، المصور الأرمني من استوديو غوردون، فقد كان المصور الرسمي للسلطات البريطانية، إلا أن عدسة كاميرته لم توثق فقط للسلطة، بل وثَّقت بعض مشاهد الحياة اليومية للعُمّال والتحضّر العمراني في المدينة. ويُرجَّح أن بقاء هذا الكم من الصور التي وثّقت لحياة مجتمع السودانيين الأرمن يعود إلى جهود العديد من المصورين الأرمن في السودان، فلم يكن أندون المصور الأرمني الوحيد في ذلك الوقت.

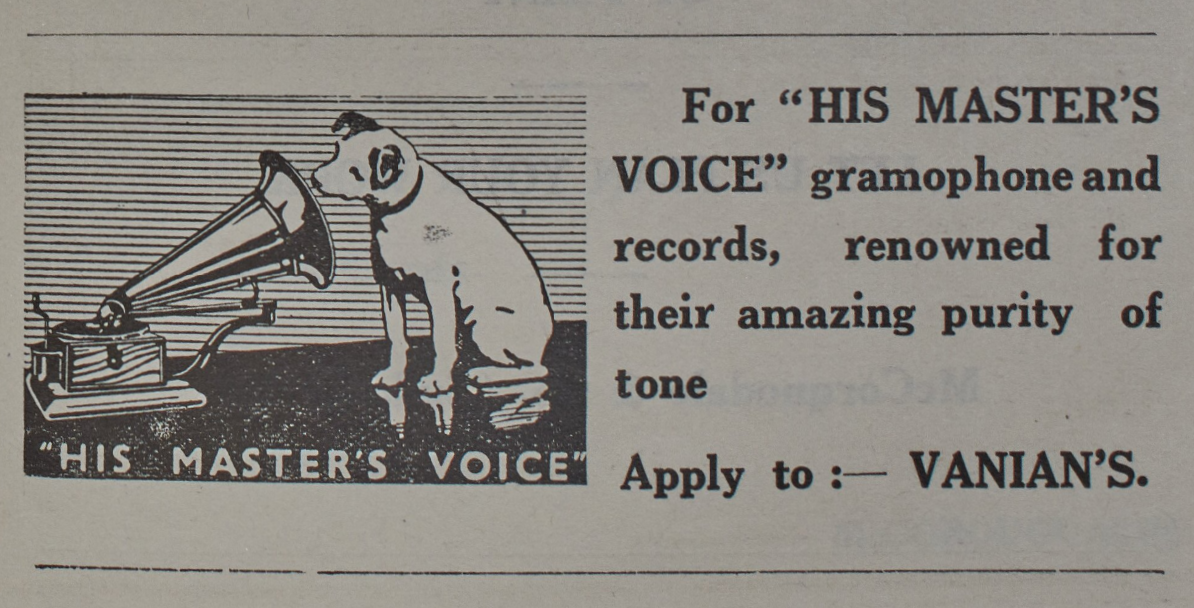

فيما عمل البعض لخدمة السلطة الاستعمارية البريطانية، إلا أن معظم الأرمن كانوا ينخرطون في أعمال تجارية (بشكل خاص كوكلاء للشركات الغربية) أو تأسيس صناعات، مثل نرسس ييغاڤيان الذي عمل في متجر "S & S Vanian" الشهير في الخرطوم، ما أتاح مساحة للتفاعل مع الجاليات الأجنبية الأخرى والمجتمع السوداني المحلي.

بحلول استقلال السودان عام ١٩٥٦، صار الأرمن -بالرغم من كونهم أقلية- مجتمعاً معروفاً ومحترماً. ونشاهد من خلال ما تم توثيقه كيف كان للرقص الأرمني حضوراً بارزاً في احتفالات استقلال السودان. ولكون الأرمن مجتمع مسيحي واعتبارهم "خواجة"، فقد كانت لهم حياة منفصلة تستند على الكنيسة والأندية والمدارس الأرمنية، إلا أنهم أصبحوا مواطنين سودانيين عقب الاستقلال. وبما أن أرمينيا كانت لا تزال داخل الاتحاد السوفيتي، فعلى عكس الجاليات الأجنبية الأخرى لم يكن لديهم وطن مستقل يعودون إليه، لكن تمكنوا من الحفاظ على هويتهم الأرمنية في السودان من خلال الممارسات الدينية في الكنيسة الأرمنية والتراث الثقافي والروابط الأسرية في البيت الأرمني.

رحلة التقلص والانحسار

تعرَّض المجتمع لأزمة في أواخر الستينيات والسبعينيات عندما طالت سياسات التأميم الأفراد والمؤسسات الأجنبية. غادر بعضهم طوعاً بينما اضطر آخرون للرحيل والهرب بسبب الاضطهاد. رغم ذلك، استعاد البعض صمودهم واستمروا بالحياة من خلال الانغلاق على المؤسسات الأرمنية في الخرطوم والانتماء إليها.

ومع تصاعد الأزمة السياسية، تقلَّص مجتمع الأرمن تدريجياً؛ أُغلقت المدرسة الأرمنية بسبب تقلّص عدد الطلاب، وانتزعت السلطات النادي الأرمني الذي كان قبلة النخب. وبقيت الكنيسة الأرمنية منارة للمجتمع المتناقص الذي وصل إلى حوالي ٥٠ فرداً في بداية العقد الـ٢١، مقارنة بـ١٠٠٠ فرد في الستينيات.

لا تزال الكنيسة قائمة حتى اليوم، رغم أنها، كحال بقية مدينة الخرطوم، تضرَّرت من جراء الحرب والدمار الذي طال معظم الأماكن. واضطر العديد من الأرمن السودانيين إلى اللجوء خارج السودان، معلنين نهاية إرثٍ دام أكثر من مئة عام، إرث شَهِد على تعايش مجتمع الأرمن مع السودانيين وإسهامهم في العديد من المجالات؛ مثل الاقتصاد والصناعة وريادة شخصيات بارزة مثل زاروهي سركسيان (أول طبيبة في السودان، والتي تخرجت عام ١٩٥٢ مع دكتورة خالدة زاهر) وجاك إسكهانيس (مهندس معماري) الذي كان له دور بارز في تشكيل تصاميم سودانية فريدة في العمران.

لكن بالرغم من الاضطرابات السياسية المتواصلة، ظل الأرمن السودانيون يحظون بالتقدير والاحترام والترحاب وسط المجتمع السوداني، ويقول كثيرون منهم بكل فخر: "أنا سوداني".

صورة الغلاف: المدرسة الأرمنية © أرشيف صور سودانهاي

سوداناهي: أَرشَفَةُ الذاكرة وصِناعة مُستقبلٍ يدعو للتعايش

جاء هذا المشروع لحماية التراث الأرمني السوداني كجزء من التراث الثقافي المتنوع والغني للسودان، الذي يواجه خطر النسيان. سابقا، كانت محاولات التوثيق قليلة النطاق وغير متاحة بشكل كبير. في هذا السياق، أنشئ مشروع "Sudanahhye"، "سوداناهي" (الذي يعني بالأرمنية "الأرمني السوداني") لإرساء إرث دائم تشاركيّ ومفتوح للمجتمع من خلال تطوير أرشيف شامل لتاريخه. كانت بداية المبادرة بسبب دافع شخصيـ عندما شعر "ڤاهي بوغوسيان" بضرورة توثيق تاريخ عائلته ومجتمعه الذي أصبح مهدداً بالضياع بسبب اندلاع الحرب، وقام بإجراء مقابلات مع بعض أفراد أسرته الذين كانوا جزءاً من مجتمع السودانيين الأرمن. تطوَّرت المبادرة بدعمٍ من مؤسسة كلوست غلبنكيان (Calouste Gulbenkian) وبدعم سخي من بعض أعضاء مجتمع السودانيين الأرمن، لتصبح مشروعاً متعدد الوسائط، يهدف إلى توثيق التاريخ والحفاظ على التراث وإعادة تخيُّل المجتمع اليوم من خلال ربط التاريخ الشفهي بالأرشيف والأجيال الجديدة.

بعدها انطلق المشروع من سرديات التاريخ الشفهيّ ليستند إلى مصادر أرشيفية متعدِّدة، منها الأرشيفات العائلية التي ساهم بها بعض أعضاء المجتمع، وأصبحت جزءاً من أرشيف سوداناهي، إضافة إلى عمليات البحث في مصادر أرشيفية أخرى؛ مثل سجلاَّت الخرطوم الموجودة في الجمعية الخيرية العامة الأرمنية في القاهرة، والتي تمكَّن المشروع من الوصول إليها بفضل جهود "ماروش ييراميـان"، مما فَتَح نافذة على بدايات تاريخ المجتمع السوداني الأرمني.

وبالرغم من أن "ڤاهي بوغوسيان"، مدير المشروع الذي تعود أصوله الأرمنية السودانية إلى السودان، إلا أنه لم يَزُرهُ قَط، لكن من خلال انتقاله للعمل في القاهرة بعد هجرة جاليات كبيرة من السودانيين بعد الحرب إليها، أُتيحت له فرصة العمل مع سودانيين ومصريين، وأصبح هناك فريق عمل للمشروع، كما كان لحضوره فعاليات كثيرة في سياق الثقافة والتاريخ والفن والأرشيفات العائلية في القاهرة دوراً كبيراً في إدماجه في المجتمع السوداني. ومن خلال تلك الفترة، اطلع على الثقافة والمجتمع والقيم السودانية بشكلٍ أعمق.

من خلال هذه الجهود، يسعى هذا المشروع لمواصلة الإسهام في جمع قصص مجتمعٍ كانت مهدَّدة بالضياع عبر الزمن، قصص تستمد ذكرياتها من ماضٍ اتسم بالتنوع والازدهار، لنتمكن من إعادة تخيل مستقبل أكثر تعايشاً في السودان، يقوم على تقبل الآخر وتعايش الأطياف المختلفة من المجتمعات السودانية المتعددة في أرض السودان التي ستظلّ، رغم الظروف الراهنة، حضناً دائماً للتنوع والتعايش والسلام.

على ضفاف النيل، منفىً يَتحوّل إلى وطن:

بالنسبة للعديد من السودانيين الأرمن كانت الصور والقصص هي كل ما يملكونه عن التاريخ الطويل لحياتهم في السودان لتوريثه للأجيال القادمة، فقد مثَّلت بوابة زمنية تَعكس الهوية الأرمنية الأصيلة في تفاعلها مع ملامح الثقافة السودانية المتنوعة في شتى جوانب الحياة -صورالأطفال في المدرسة الأرمنية، و تفاعلات المجتمع النابضة بالحياة في النادي الأرمني بالخرطوم، والنزهات العائلية في جبل أولياء، والرحلات النيلية- شَكَّل هذا التداخل حِساً بالانتماء للهوية في ظل ظروف التهجير بعيداً عن موطنهم الأصلي، لتحكي قصة تعايشهم وإعادة بناء حياتهم في الوطن الذي شَكَّل لاحقاً النصف الآخر من هويتهم، السودان.

في العادة يتم التقاط الصور لتوثيق اللحظات السعيدة، لذلك نجد أن غالبية الصور والقصص كانت تغفل جانب النفي والفقد والحرمان، لكن في عام ٢٠٢٣ تجدَّد هذا الجانب المظلم من حياة الأرمن في السودان باندلاع الحرب، وخسارة الأرض التي شكَّلت موطناً آخر لهم، حيث تسبَّبت في خسارة العديد من الأرواح التي كان من بينها اثنتان من مجتمع السودانيين الأرمن، "زفارت وآرپي ييغاڤيان" اللاتي فارقتا الحياة في منزلهما بالخرطوم. وحتى لا يضيع تراثهنَّ وتراث المجتمع، كان لابد من العمل على توثيقه وحفظه وإرساء إرثٍ له.

هجرة الأرمن من أرابكير إلى السودان

كانت الأخوات ييغاڤيان من نسل كارنيغ ييغاڤيان -أرمني تعود أصوله إلى أرابكير (مدينة تاريخية في مرتفعات أرمينيا، كانت آنذاك ضمن الدولة العثمانية واليوم في شرق تركيا)- نَجَا كارنيغ من الإبادة الجماعية التي حدثت للأرمن في عام ١٩١٥، وهاجر إلى السودان عام ١٩٢٣ لينضمَّ إلى أرمن أرابكير الذين كانوا يقيمون هناك مسبقاً. بعد الاحتلال البريطاني عام ١٨٩٩ هاجر بعض الأرمن من منطقة أرابكير ومناطق أخرى إلى السودان كامتداد لشبكات التجارة في مصر، طامحين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية ودعم أقاربهم في الوطن.

أسَّس هؤلاء الروّاد فرعاً سودانياً لجمعية AGBU (الجمعية الخيرية العامة الأرمنية)، لجمع التبرعات لأقرانهم في أرمينيا الذين واجهوا الإبادة الجماعية والفقر على يد الإمبراطورية العثمانية. وتجاوب كثير من هؤلاء الأرمن المقيمين في السودان -ممن فقدوا عائلاتهم في الإبادة- مع نداءات دور الأيتام في سوريا ولبنان، فيما جلب آخرون أفراد عائلاتهم المتبقين هناك لينضموا إليهم. وبحلول الثلاثينيات، تحوَّلت شبكة التُجّار الأرمن إلى مجتمع من العائلات منتشرة من عطبرة إلى ملكال، ومن كسلا إلى الفاشر، وظلّ قلب المجتمع في مدينة الخرطوم.

تأسيس مجتمع نابض بالحياة في السودان

شكَّل اتقان اللغة العربية والإنجليزية في ذلك الوقت امتيازاً ومنفذاً لفرص العمل واكتساب مكانة اجتماعية وقبولاً من فئات المجتمع المختلفة، لذلك تمكَّن كارنيغ ييغاڤيان من العمل محاسباً في البنك الأهلي المصري، كما حظي بالاحترام والقبول من المجتمع المحلي السوداني والسلطة البريطانية الحاكمة.

يمكننا وصف مجتمع الأرمن بأنه كان في المنتصف بين فئات المجتمع المختلفة في تلك الفترة، فقد عاش الأرمن -مثل الأجانب اليونانيين والسوريين والإيطاليين- في مساحة مجاورة للسلطة البريطانية، لكنهم في ذات الوقت كانت لهم صلات وثيقة مع المجتمع السوداني من خلال الانخراط في العمل والحياة اليومية.

ويمكننا رؤية حيوية شكل العلاقات التي امتاز بها الأرمن من خلال عدسة أندون قازانجيان، المصور الأرمني من استوديو غوردون، فقد كان المصور الرسمي للسلطات البريطانية، إلا أن عدسة كاميرته لم توثق فقط للسلطة، بل وثَّقت بعض مشاهد الحياة اليومية للعُمّال والتحضّر العمراني في المدينة. ويُرجَّح أن بقاء هذا الكم من الصور التي وثّقت لحياة مجتمع السودانيين الأرمن يعود إلى جهود العديد من المصورين الأرمن في السودان، فلم يكن أندون المصور الأرمني الوحيد في ذلك الوقت.

فيما عمل البعض لخدمة السلطة الاستعمارية البريطانية، إلا أن معظم الأرمن كانوا ينخرطون في أعمال تجارية (بشكل خاص كوكلاء للشركات الغربية) أو تأسيس صناعات، مثل نرسس ييغاڤيان الذي عمل في متجر "S & S Vanian" الشهير في الخرطوم، ما أتاح مساحة للتفاعل مع الجاليات الأجنبية الأخرى والمجتمع السوداني المحلي.

بحلول استقلال السودان عام ١٩٥٦، صار الأرمن -بالرغم من كونهم أقلية- مجتمعاً معروفاً ومحترماً. ونشاهد من خلال ما تم توثيقه كيف كان للرقص الأرمني حضوراً بارزاً في احتفالات استقلال السودان. ولكون الأرمن مجتمع مسيحي واعتبارهم "خواجة"، فقد كانت لهم حياة منفصلة تستند على الكنيسة والأندية والمدارس الأرمنية، إلا أنهم أصبحوا مواطنين سودانيين عقب الاستقلال. وبما أن أرمينيا كانت لا تزال داخل الاتحاد السوفيتي، فعلى عكس الجاليات الأجنبية الأخرى لم يكن لديهم وطن مستقل يعودون إليه، لكن تمكنوا من الحفاظ على هويتهم الأرمنية في السودان من خلال الممارسات الدينية في الكنيسة الأرمنية والتراث الثقافي والروابط الأسرية في البيت الأرمني.

رحلة التقلص والانحسار

تعرَّض المجتمع لأزمة في أواخر الستينيات والسبعينيات عندما طالت سياسات التأميم الأفراد والمؤسسات الأجنبية. غادر بعضهم طوعاً بينما اضطر آخرون للرحيل والهرب بسبب الاضطهاد. رغم ذلك، استعاد البعض صمودهم واستمروا بالحياة من خلال الانغلاق على المؤسسات الأرمنية في الخرطوم والانتماء إليها.

ومع تصاعد الأزمة السياسية، تقلَّص مجتمع الأرمن تدريجياً؛ أُغلقت المدرسة الأرمنية بسبب تقلّص عدد الطلاب، وانتزعت السلطات النادي الأرمني الذي كان قبلة النخب. وبقيت الكنيسة الأرمنية منارة للمجتمع المتناقص الذي وصل إلى حوالي ٥٠ فرداً في بداية العقد الـ٢١، مقارنة بـ١٠٠٠ فرد في الستينيات.

لا تزال الكنيسة قائمة حتى اليوم، رغم أنها، كحال بقية مدينة الخرطوم، تضرَّرت من جراء الحرب والدمار الذي طال معظم الأماكن. واضطر العديد من الأرمن السودانيين إلى اللجوء خارج السودان، معلنين نهاية إرثٍ دام أكثر من مئة عام، إرث شَهِد على تعايش مجتمع الأرمن مع السودانيين وإسهامهم في العديد من المجالات؛ مثل الاقتصاد والصناعة وريادة شخصيات بارزة مثل زاروهي سركسيان (أول طبيبة في السودان، والتي تخرجت عام ١٩٥٢ مع دكتورة خالدة زاهر) وجاك إسكهانيس (مهندس معماري) الذي كان له دور بارز في تشكيل تصاميم سودانية فريدة في العمران.

لكن بالرغم من الاضطرابات السياسية المتواصلة، ظل الأرمن السودانيون يحظون بالتقدير والاحترام والترحاب وسط المجتمع السوداني، ويقول كثيرون منهم بكل فخر: "أنا سوداني".

صورة الغلاف: المدرسة الأرمنية © أرشيف صور سودانهاي

سوداناهي: أَرشَفَةُ الذاكرة وصِناعة مُستقبلٍ يدعو للتعايش

جاء هذا المشروع لحماية التراث الأرمني السوداني كجزء من التراث الثقافي المتنوع والغني للسودان، الذي يواجه خطر النسيان. سابقا، كانت محاولات التوثيق قليلة النطاق وغير متاحة بشكل كبير. في هذا السياق، أنشئ مشروع "Sudanahhye"، "سوداناهي" (الذي يعني بالأرمنية "الأرمني السوداني") لإرساء إرث دائم تشاركيّ ومفتوح للمجتمع من خلال تطوير أرشيف شامل لتاريخه. كانت بداية المبادرة بسبب دافع شخصيـ عندما شعر "ڤاهي بوغوسيان" بضرورة توثيق تاريخ عائلته ومجتمعه الذي أصبح مهدداً بالضياع بسبب اندلاع الحرب، وقام بإجراء مقابلات مع بعض أفراد أسرته الذين كانوا جزءاً من مجتمع السودانيين الأرمن. تطوَّرت المبادرة بدعمٍ من مؤسسة كلوست غلبنكيان (Calouste Gulbenkian) وبدعم سخي من بعض أعضاء مجتمع السودانيين الأرمن، لتصبح مشروعاً متعدد الوسائط، يهدف إلى توثيق التاريخ والحفاظ على التراث وإعادة تخيُّل المجتمع اليوم من خلال ربط التاريخ الشفهي بالأرشيف والأجيال الجديدة.

بعدها انطلق المشروع من سرديات التاريخ الشفهيّ ليستند إلى مصادر أرشيفية متعدِّدة، منها الأرشيفات العائلية التي ساهم بها بعض أعضاء المجتمع، وأصبحت جزءاً من أرشيف سوداناهي، إضافة إلى عمليات البحث في مصادر أرشيفية أخرى؛ مثل سجلاَّت الخرطوم الموجودة في الجمعية الخيرية العامة الأرمنية في القاهرة، والتي تمكَّن المشروع من الوصول إليها بفضل جهود "ماروش ييراميـان"، مما فَتَح نافذة على بدايات تاريخ المجتمع السوداني الأرمني.

وبالرغم من أن "ڤاهي بوغوسيان"، مدير المشروع الذي تعود أصوله الأرمنية السودانية إلى السودان، إلا أنه لم يَزُرهُ قَط، لكن من خلال انتقاله للعمل في القاهرة بعد هجرة جاليات كبيرة من السودانيين بعد الحرب إليها، أُتيحت له فرصة العمل مع سودانيين ومصريين، وأصبح هناك فريق عمل للمشروع، كما كان لحضوره فعاليات كثيرة في سياق الثقافة والتاريخ والفن والأرشيفات العائلية في القاهرة دوراً كبيراً في إدماجه في المجتمع السوداني. ومن خلال تلك الفترة، اطلع على الثقافة والمجتمع والقيم السودانية بشكلٍ أعمق.

من خلال هذه الجهود، يسعى هذا المشروع لمواصلة الإسهام في جمع قصص مجتمعٍ كانت مهدَّدة بالضياع عبر الزمن، قصص تستمد ذكرياتها من ماضٍ اتسم بالتنوع والازدهار، لنتمكن من إعادة تخيل مستقبل أكثر تعايشاً في السودان، يقوم على تقبل الآخر وتعايش الأطياف المختلفة من المجتمعات السودانية المتعددة في أرض السودان التي ستظلّ، رغم الظروف الراهنة، حضناً دائماً للتنوع والتعايش والسلام.

على ضفاف النيل، منفىً يَتحوّل إلى وطن:

بالنسبة للعديد من السودانيين الأرمن كانت الصور والقصص هي كل ما يملكونه عن التاريخ الطويل لحياتهم في السودان لتوريثه للأجيال القادمة، فقد مثَّلت بوابة زمنية تَعكس الهوية الأرمنية الأصيلة في تفاعلها مع ملامح الثقافة السودانية المتنوعة في شتى جوانب الحياة -صورالأطفال في المدرسة الأرمنية، و تفاعلات المجتمع النابضة بالحياة في النادي الأرمني بالخرطوم، والنزهات العائلية في جبل أولياء، والرحلات النيلية- شَكَّل هذا التداخل حِساً بالانتماء للهوية في ظل ظروف التهجير بعيداً عن موطنهم الأصلي، لتحكي قصة تعايشهم وإعادة بناء حياتهم في الوطن الذي شَكَّل لاحقاً النصف الآخر من هويتهم، السودان.

في العادة يتم التقاط الصور لتوثيق اللحظات السعيدة، لذلك نجد أن غالبية الصور والقصص كانت تغفل جانب النفي والفقد والحرمان، لكن في عام ٢٠٢٣ تجدَّد هذا الجانب المظلم من حياة الأرمن في السودان باندلاع الحرب، وخسارة الأرض التي شكَّلت موطناً آخر لهم، حيث تسبَّبت في خسارة العديد من الأرواح التي كان من بينها اثنتان من مجتمع السودانيين الأرمن، "زفارت وآرپي ييغاڤيان" اللاتي فارقتا الحياة في منزلهما بالخرطوم. وحتى لا يضيع تراثهنَّ وتراث المجتمع، كان لابد من العمل على توثيقه وحفظه وإرساء إرثٍ له.

هجرة الأرمن من أرابكير إلى السودان

كانت الأخوات ييغاڤيان من نسل كارنيغ ييغاڤيان -أرمني تعود أصوله إلى أرابكير (مدينة تاريخية في مرتفعات أرمينيا، كانت آنذاك ضمن الدولة العثمانية واليوم في شرق تركيا)- نَجَا كارنيغ من الإبادة الجماعية التي حدثت للأرمن في عام ١٩١٥، وهاجر إلى السودان عام ١٩٢٣ لينضمَّ إلى أرمن أرابكير الذين كانوا يقيمون هناك مسبقاً. بعد الاحتلال البريطاني عام ١٨٩٩ هاجر بعض الأرمن من منطقة أرابكير ومناطق أخرى إلى السودان كامتداد لشبكات التجارة في مصر، طامحين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية ودعم أقاربهم في الوطن.

أسَّس هؤلاء الروّاد فرعاً سودانياً لجمعية AGBU (الجمعية الخيرية العامة الأرمنية)، لجمع التبرعات لأقرانهم في أرمينيا الذين واجهوا الإبادة الجماعية والفقر على يد الإمبراطورية العثمانية. وتجاوب كثير من هؤلاء الأرمن المقيمين في السودان -ممن فقدوا عائلاتهم في الإبادة- مع نداءات دور الأيتام في سوريا ولبنان، فيما جلب آخرون أفراد عائلاتهم المتبقين هناك لينضموا إليهم. وبحلول الثلاثينيات، تحوَّلت شبكة التُجّار الأرمن إلى مجتمع من العائلات منتشرة من عطبرة إلى ملكال، ومن كسلا إلى الفاشر، وظلّ قلب المجتمع في مدينة الخرطوم.

تأسيس مجتمع نابض بالحياة في السودان

شكَّل اتقان اللغة العربية والإنجليزية في ذلك الوقت امتيازاً ومنفذاً لفرص العمل واكتساب مكانة اجتماعية وقبولاً من فئات المجتمع المختلفة، لذلك تمكَّن كارنيغ ييغاڤيان من العمل محاسباً في البنك الأهلي المصري، كما حظي بالاحترام والقبول من المجتمع المحلي السوداني والسلطة البريطانية الحاكمة.

يمكننا وصف مجتمع الأرمن بأنه كان في المنتصف بين فئات المجتمع المختلفة في تلك الفترة، فقد عاش الأرمن -مثل الأجانب اليونانيين والسوريين والإيطاليين- في مساحة مجاورة للسلطة البريطانية، لكنهم في ذات الوقت كانت لهم صلات وثيقة مع المجتمع السوداني من خلال الانخراط في العمل والحياة اليومية.

ويمكننا رؤية حيوية شكل العلاقات التي امتاز بها الأرمن من خلال عدسة أندون قازانجيان، المصور الأرمني من استوديو غوردون، فقد كان المصور الرسمي للسلطات البريطانية، إلا أن عدسة كاميرته لم توثق فقط للسلطة، بل وثَّقت بعض مشاهد الحياة اليومية للعُمّال والتحضّر العمراني في المدينة. ويُرجَّح أن بقاء هذا الكم من الصور التي وثّقت لحياة مجتمع السودانيين الأرمن يعود إلى جهود العديد من المصورين الأرمن في السودان، فلم يكن أندون المصور الأرمني الوحيد في ذلك الوقت.

فيما عمل البعض لخدمة السلطة الاستعمارية البريطانية، إلا أن معظم الأرمن كانوا ينخرطون في أعمال تجارية (بشكل خاص كوكلاء للشركات الغربية) أو تأسيس صناعات، مثل نرسس ييغاڤيان الذي عمل في متجر "S & S Vanian" الشهير في الخرطوم، ما أتاح مساحة للتفاعل مع الجاليات الأجنبية الأخرى والمجتمع السوداني المحلي.

بحلول استقلال السودان عام ١٩٥٦، صار الأرمن -بالرغم من كونهم أقلية- مجتمعاً معروفاً ومحترماً. ونشاهد من خلال ما تم توثيقه كيف كان للرقص الأرمني حضوراً بارزاً في احتفالات استقلال السودان. ولكون الأرمن مجتمع مسيحي واعتبارهم "خواجة"، فقد كانت لهم حياة منفصلة تستند على الكنيسة والأندية والمدارس الأرمنية، إلا أنهم أصبحوا مواطنين سودانيين عقب الاستقلال. وبما أن أرمينيا كانت لا تزال داخل الاتحاد السوفيتي، فعلى عكس الجاليات الأجنبية الأخرى لم يكن لديهم وطن مستقل يعودون إليه، لكن تمكنوا من الحفاظ على هويتهم الأرمنية في السودان من خلال الممارسات الدينية في الكنيسة الأرمنية والتراث الثقافي والروابط الأسرية في البيت الأرمني.

رحلة التقلص والانحسار

تعرَّض المجتمع لأزمة في أواخر الستينيات والسبعينيات عندما طالت سياسات التأميم الأفراد والمؤسسات الأجنبية. غادر بعضهم طوعاً بينما اضطر آخرون للرحيل والهرب بسبب الاضطهاد. رغم ذلك، استعاد البعض صمودهم واستمروا بالحياة من خلال الانغلاق على المؤسسات الأرمنية في الخرطوم والانتماء إليها.

ومع تصاعد الأزمة السياسية، تقلَّص مجتمع الأرمن تدريجياً؛ أُغلقت المدرسة الأرمنية بسبب تقلّص عدد الطلاب، وانتزعت السلطات النادي الأرمني الذي كان قبلة النخب. وبقيت الكنيسة الأرمنية منارة للمجتمع المتناقص الذي وصل إلى حوالي ٥٠ فرداً في بداية العقد الـ٢١، مقارنة بـ١٠٠٠ فرد في الستينيات.

لا تزال الكنيسة قائمة حتى اليوم، رغم أنها، كحال بقية مدينة الخرطوم، تضرَّرت من جراء الحرب والدمار الذي طال معظم الأماكن. واضطر العديد من الأرمن السودانيين إلى اللجوء خارج السودان، معلنين نهاية إرثٍ دام أكثر من مئة عام، إرث شَهِد على تعايش مجتمع الأرمن مع السودانيين وإسهامهم في العديد من المجالات؛ مثل الاقتصاد والصناعة وريادة شخصيات بارزة مثل زاروهي سركسيان (أول طبيبة في السودان، والتي تخرجت عام ١٩٥٢ مع دكتورة خالدة زاهر) وجاك إسكهانيس (مهندس معماري) الذي كان له دور بارز في تشكيل تصاميم سودانية فريدة في العمران.

لكن بالرغم من الاضطرابات السياسية المتواصلة، ظل الأرمن السودانيون يحظون بالتقدير والاحترام والترحاب وسط المجتمع السوداني، ويقول كثيرون منهم بكل فخر: "أنا سوداني".

صورة الغلاف: المدرسة الأرمنية © أرشيف صور سودانهاي

طيفور

طيفور

وعاء خشبي بغطاء وشكل أسطواني، مصنوع من الخشب، ويستخدم لحفظ العطور الجافة، وهو جزء من الأدوات المستخدمة في حفلات الزفاف في جميع أنحاء السودان

تستخدم منذ العصور القديمة وحتى اليوم

مجموعة متحف دارفور

وعاء خشبي بغطاء وشكل أسطواني، مصنوع من الخشب، ويستخدم لحفظ العطور الجافة، وهو جزء من الأدوات المستخدمة في حفلات الزفاف في جميع أنحاء السودان

تستخدم منذ العصور القديمة وحتى اليوم

مجموعة متحف دارفور

وعاء خشبي بغطاء وشكل أسطواني، مصنوع من الخشب، ويستخدم لحفظ العطور الجافة، وهو جزء من الأدوات المستخدمة في حفلات الزفاف في جميع أنحاء السودان

تستخدم منذ العصور القديمة وحتى اليوم

مجموعة متحف دارفور

الترابُط المجتَمَعيّ

الترابُط المجتَمَعيّ

الترابُط المجتَمَعيّ

كيف تُسَاهِم عمليَّة المَسح والاستطلاعات في تعزيز التفاهُم والتَعَايُش

تُعد الاستطلاعات والمسوحات أكثر من مجرد وسيلة لجمع البيانات؛ إذ تُعتَبَر أيضاً من الأدوات القوية التي يمكن أن تساعد في بناء التفاهم والسلام، خاصة في المجتمعات التي تتميز بالتنوع الثقافي، أو تلك التي تأثَّرت بالنزاع. تُساعد الاستطلاعات والمسوحات في الكشف عن القواسم المشتركة عن طريق طرح الأسئلة المناسبة، وتسليط الضوء على التجارب المشتركة لجمع المجموعات المختلفة معاً. ففي المجتمعات التي تتسم بالانقسامات العميقة، يمكن لعملية الاستطلاعات والمسح أن تُوفِّر مساحة محايدة لإيجاد نقاط للحوار والتصالح، مما يجعلها ضرورية لتعزيز التعايش السلمي.

في جوهرها، يتم تصميم الاستطلاعات والمسوحات لجمع وجهات النظر والتجارب من الأفراد في المجتمعات المختلفة للمساعدة في فهم احتياجاتهم وقيمهم ومخاوفهم. لذلك تكمن قوة الاستطلاعات في قدرتها على الوصول إلى أفراد المجتمعات المتنوعة، مما يضمن سماع صوت كلٍّ منهم. ونجد أن المناطق التي تكثر فيها التوترات، سواء بسبب الإثنية أو الدين أو السياسة، يمكن للاستطلاعات أن تكشف أن أفرادها -بغضّ النظر عن خلفياتهم- غالباً ما يَتشاركون نفس الآمال والتحديات والرغبات. ويمكن تمثل هذه المُشتركات نقطة انطلاق لبناء التفاهم وكسر الحواجز بين أفراد هذه المجموعات.

على سبيل المثال، يمكن للاستطلاعات التي تُجرى في بعض المناطق التي تعيش فترة ما بعد النزاع، أن تكشف عن بعض القضايا الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية أو الفرص الاقتصادية. هذه القضايا المشتركة تُسلِّط الضوء على الطرق التي تواجه بها المجموعات المختلفة تحديات متشابهة، مما يشجعهم على التركيز على ما يوحِّدهم بدلاً عن ما يفرقهم عن طريق تسليط الضوء على قضاياهم المشتركة. لهذا تساعد الاستطلاعات في تعزيز الحوار بين المجتمعات، مما يخلق أساساً للتعاون والسلام.

فعلى سبيل المثال نجد "مَسح الثقافة المادية في دارفور" أحد أقوى الأمثلة على استخدام عملية المسوح كأداة لدعم عملية التضمين، والكيفيَّة التي رَبَطَت بها المسوحات بين أفرادٍ من مجتمعات وخلفيّات ثقافية وإثنية مختلفة. تم إجراء المسح الثقافي المادي بواسطة معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية بالتعاون مع جامعة نيالا، وفرق باحثين يُمثِّلون جميع ولايات دارفور، بالشراكة مع مشروع متاحف غرب السودان المجتمعية والهيئة القومية للآثار والمتاحف (NCAM). قام الباحثون بتوثيق أدوات العمل اليومية مثل (الأدوات الزراعية وأدوات الطهي والملبوسات التقليدية) إذ نجد هذه الأشياء على الرغم من تنوع تصميمها بطرق مختلفة حسب المنطقة، إلا أنها كانت تؤدّي وظائف مشابهة في حياة الناس اليومية.

فمثلاً، من بين تلك الأدوات البارزة كان "المركوب"، وهو نوع من الأحذية الجلدية التقليدية التي تُرتدى في جميع أنحاء السودان. فعلى الرغم من أن نوع الجلود والتصاميم المُستخدمة في صنعه تختلف من منطقة إلى أخرى، إلا أنه يؤدي نفس الغرض، وهو توفير الراحة والحماية عند الارتداء. وبالمثل، كانت الأواني الفخارية المستخدمة للطهي وتخزين الطعام في المجتمعات السودانية المتنوعة أيضاً تحمل من السمات مشتركة ما يعكس طرقاً مشابهة للتكيّف مع بيئة المنطقة. وهكذا نجد في هذه الممارسات الثقافية البسيطة المشتركة ما يتجاوز الخطوط الإثنية.

لذلك من خلال تسليط الضوء على هذه الممارسات المشتركة، كان هذا المسح للثقافة المادية أكثر من مجرد توثيق للقطع الثقافية؛ فهو قد ساعد أيضاً في خلق شعور بالتشارك والوحدة. وأن يرى أفراد المجتمعات، من خلفيات مختلفة، تقاليدهم الخاصة تنعكس في مقتنيات الآخرين، فذلك ما يثير لديهم شعوراً بالتواصل والتضمين. قام المعرض التي نظمه مشروع متاحف غرب السودان في متحف دارفور في نيالا بعرض نتائج الاستطلاع، حيث أُتيحت الفرصة للزوّار للتفاعل مع المعروضات عن قرب، مما خلق نوعاً من التذكير بالقِيم والتجارب المشتركة التي تجمع مجتمعاتهم معاً. بالتالي يساعد هذا النوع من التبادل الثقافي على سدّ الفجوات بين المجتمعات، وتحويل الاختلافات إلى فرص للمشاركة والتفاهم المتبادل.

تلعب الاستطلاعات والمسوحات أيضاً دوراً مهماً في تحديد مصادر الاختلاف، وهو أمر بالغ الأهمية لجهود بناء السلام، إذ تسمح هذه الرؤى لصُنَّاع السياسات وقادة المجتمع بالتعامل مع الأسباب الجذرية للنزاعات والخلافات والعمل نحو حلول تفيد الجميع. وبهذا المعنى، تعمل الاستطلاعات والمسوحات كأداة تشخيصية للمجتمعات التي تحتاج إلى أرضية مشتركة لتحفيز الترابط والوحدة.

ومن الفوائد الأخرى الكبيرة للاستطلاعات والمسوحات، هي أنها تعطي صوتاً للمجتمعات التي تُعاني الإحساس بالتهميش أو الاستبعاد من الحوار وعمليات اتخاذ القرارات، خاصة في المناطق التي تعرَّضت للنزاع. لذلك تُوفِّر الاستطلاعات والمسوحات فرصة لأفراد هذه المجتمعات لمشاركة تجاربهم ووجهات نظرهم، بالتالي عندما يتم تضمين المجموعات الذين يشعرون بأن أصواتهم غير مسموعة في الحوار، فإن ذلك لا يمنحهم شعوراً بالتضمين والمشاركة فحسب، بل يضمن أيضاً أن تكون جهود بناء السلام أكثر شمولًا وتمثيلًا لكافة أفراد المجتمع.

ونجد أيضاً من العناصر الأساسية في أيّ عملية سلام ناجحة عُنُصرا الثقة والشفافية، وتساعد الاستطلاعات في بناء كليهما. إذ نجد في المجتمعات التي تعيش مرحلة ما بعد النزاع، أن ثقة المجموعات المختلفة تصبح هشة. لذلك توفر الاستطلاعات تقييمات ورؤى قيمة حول حالة الثقة الاجتماعية، من خلال تقييم كيفية نظر الأفراد في تلك المجتمعات إلى المؤسسات، مثل الحكومة أو القادة المحليين، وهذا يساعد على فهم العوامل التي تُقَوِّي أو تُضعِف الثقة في المجتمع، وتُساعِد أيضاً في تصميم آليات التعامل اللازمة التي تُعالِج هذه القضايا، سواءً من خلال إشراك المجتمع أو إعادة بناء المؤسسات الاجتماعية.

تُساعد الاستطلاعات والمُسوحات، مثل التي أَجرَتها جامعة نيالا مع فِرَق البحث من جميع ولايات دارفور، في تعزيز الثقة من خلال التركيز على النقاط التي تُوحِّد الأفراد والجماعات بدلاً من تلك التي تُفَرِّقهم، وذلك من خلال تسليط الضوء على الممارسات الثقافية المشتركة على سبيل المثال. إذ يَخلق نهج الاستطلاعات والمسوحات وسيلةً للمشاركة، تُشَجِّع الناس على رؤية علاقتهم ببعضهم البعض كعلاقة جِيرَة وتكامل. لذلك نجد أن هذا النهج يُساعد في تحويل التركيز من الاختلافات إلى التركيز على الأهداف المشتركة، مما يضع الأُسُس اللازمة للسلام والاستقرار على المدى الطويل.

من ناحية أخرى، تُوفِّر الاستطلاعات والمسوحات أيضًا وسيلة لمتابعة التقدم في الجهود المختلفة؛ مثل جهود بناء السلام في المجتمعات التي تتعافَى من النزاع، فمن المهم قياس ما إذا كانت جهود التضمين بمختلف أنواعه تُحقِّق تأثيراً حقيقياً أم لا. فمن خلال جمع البيانات حول مواقف الأفراد تجاه مجتمعاتهم وتقاليدهم وثقافاتهم، تُوفِّر الاستطلاعات والمسوحات ملاحظات ضرورية للأجسام الرسمية مثل (الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومبادرات السلام والتنمية والمنظمات والمشاريع المختلفة)، إذ تَضمَن هذه الملاحظات والتقييمات المستمرة تطور وفاعلية استراتيجيات التضمين وبناء السلام لتلبية احتياجات هذه المجتمعات.

ختاماً، تعد الاستطلاعات والمسوحات أكثر من مجرد أدوات لجمع البيانات، فهي تعمل كأداة تساعد في تعزيز التعايش السلمي وهذا من خلال تسليط الضوء على الممارسات والنشاطات وطرق الحياة المشتركة، والكشف عن أوجه التشابه، ومنح الأصوات المهمشة منصة لسماعهم. وهكذا تساعد الاستطلاعات والمسوحات في سدّ الفجوات بين المجتمعات وتعزيز التفاهم المتبادل. ويوضّح لنا "مسح الثقافة المادية في دارفور" كمثال، قدرة الاستطلاعات والمسوحات في جمع أوجه التشابه بين المجتمعات باستخدام الممارسات والأدوات الثقافية المشتركة كأساس للوحدة. لذلك، يمكن القول إن الاستطلاعات والمسوحات تُوفِّر وسيلةً للمجتمعات للتفكير والتركيز على ما يجمعهم معاً، مما يساعد على بناء التفاهم والتعاون اللازمين لتحقيق السلام المستدام.

صورة الغلاف: بائع مراكيب، تشتهر مدينتي نيالا والفاشر بصناعة أحذية تقليدية تسمى مركوب، وهي أحذية رجالية مصنوعة من جلود الحيوانات. © عصام أحمد عبد الحفيظ، جنوب دارفور

الترابُط المجتَمَعيّ

كيف تُسَاهِم عمليَّة المَسح والاستطلاعات في تعزيز التفاهُم والتَعَايُش

تُعد الاستطلاعات والمسوحات أكثر من مجرد وسيلة لجمع البيانات؛ إذ تُعتَبَر أيضاً من الأدوات القوية التي يمكن أن تساعد في بناء التفاهم والسلام، خاصة في المجتمعات التي تتميز بالتنوع الثقافي، أو تلك التي تأثَّرت بالنزاع. تُساعد الاستطلاعات والمسوحات في الكشف عن القواسم المشتركة عن طريق طرح الأسئلة المناسبة، وتسليط الضوء على التجارب المشتركة لجمع المجموعات المختلفة معاً. ففي المجتمعات التي تتسم بالانقسامات العميقة، يمكن لعملية الاستطلاعات والمسح أن تُوفِّر مساحة محايدة لإيجاد نقاط للحوار والتصالح، مما يجعلها ضرورية لتعزيز التعايش السلمي.

في جوهرها، يتم تصميم الاستطلاعات والمسوحات لجمع وجهات النظر والتجارب من الأفراد في المجتمعات المختلفة للمساعدة في فهم احتياجاتهم وقيمهم ومخاوفهم. لذلك تكمن قوة الاستطلاعات في قدرتها على الوصول إلى أفراد المجتمعات المتنوعة، مما يضمن سماع صوت كلٍّ منهم. ونجد أن المناطق التي تكثر فيها التوترات، سواء بسبب الإثنية أو الدين أو السياسة، يمكن للاستطلاعات أن تكشف أن أفرادها -بغضّ النظر عن خلفياتهم- غالباً ما يَتشاركون نفس الآمال والتحديات والرغبات. ويمكن تمثل هذه المُشتركات نقطة انطلاق لبناء التفاهم وكسر الحواجز بين أفراد هذه المجموعات.

على سبيل المثال، يمكن للاستطلاعات التي تُجرى في بعض المناطق التي تعيش فترة ما بعد النزاع، أن تكشف عن بعض القضايا الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية أو الفرص الاقتصادية. هذه القضايا المشتركة تُسلِّط الضوء على الطرق التي تواجه بها المجموعات المختلفة تحديات متشابهة، مما يشجعهم على التركيز على ما يوحِّدهم بدلاً عن ما يفرقهم عن طريق تسليط الضوء على قضاياهم المشتركة. لهذا تساعد الاستطلاعات في تعزيز الحوار بين المجتمعات، مما يخلق أساساً للتعاون والسلام.

فعلى سبيل المثال نجد "مَسح الثقافة المادية في دارفور" أحد أقوى الأمثلة على استخدام عملية المسوح كأداة لدعم عملية التضمين، والكيفيَّة التي رَبَطَت بها المسوحات بين أفرادٍ من مجتمعات وخلفيّات ثقافية وإثنية مختلفة. تم إجراء المسح الثقافي المادي بواسطة معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية بالتعاون مع جامعة نيالا، وفرق باحثين يُمثِّلون جميع ولايات دارفور، بالشراكة مع مشروع متاحف غرب السودان المجتمعية والهيئة القومية للآثار والمتاحف (NCAM). قام الباحثون بتوثيق أدوات العمل اليومية مثل (الأدوات الزراعية وأدوات الطهي والملبوسات التقليدية) إذ نجد هذه الأشياء على الرغم من تنوع تصميمها بطرق مختلفة حسب المنطقة، إلا أنها كانت تؤدّي وظائف مشابهة في حياة الناس اليومية.

فمثلاً، من بين تلك الأدوات البارزة كان "المركوب"، وهو نوع من الأحذية الجلدية التقليدية التي تُرتدى في جميع أنحاء السودان. فعلى الرغم من أن نوع الجلود والتصاميم المُستخدمة في صنعه تختلف من منطقة إلى أخرى، إلا أنه يؤدي نفس الغرض، وهو توفير الراحة والحماية عند الارتداء. وبالمثل، كانت الأواني الفخارية المستخدمة للطهي وتخزين الطعام في المجتمعات السودانية المتنوعة أيضاً تحمل من السمات مشتركة ما يعكس طرقاً مشابهة للتكيّف مع بيئة المنطقة. وهكذا نجد في هذه الممارسات الثقافية البسيطة المشتركة ما يتجاوز الخطوط الإثنية.

لذلك من خلال تسليط الضوء على هذه الممارسات المشتركة، كان هذا المسح للثقافة المادية أكثر من مجرد توثيق للقطع الثقافية؛ فهو قد ساعد أيضاً في خلق شعور بالتشارك والوحدة. وأن يرى أفراد المجتمعات، من خلفيات مختلفة، تقاليدهم الخاصة تنعكس في مقتنيات الآخرين، فذلك ما يثير لديهم شعوراً بالتواصل والتضمين. قام المعرض التي نظمه مشروع متاحف غرب السودان في متحف دارفور في نيالا بعرض نتائج الاستطلاع، حيث أُتيحت الفرصة للزوّار للتفاعل مع المعروضات عن قرب، مما خلق نوعاً من التذكير بالقِيم والتجارب المشتركة التي تجمع مجتمعاتهم معاً. بالتالي يساعد هذا النوع من التبادل الثقافي على سدّ الفجوات بين المجتمعات، وتحويل الاختلافات إلى فرص للمشاركة والتفاهم المتبادل.

تلعب الاستطلاعات والمسوحات أيضاً دوراً مهماً في تحديد مصادر الاختلاف، وهو أمر بالغ الأهمية لجهود بناء السلام، إذ تسمح هذه الرؤى لصُنَّاع السياسات وقادة المجتمع بالتعامل مع الأسباب الجذرية للنزاعات والخلافات والعمل نحو حلول تفيد الجميع. وبهذا المعنى، تعمل الاستطلاعات والمسوحات كأداة تشخيصية للمجتمعات التي تحتاج إلى أرضية مشتركة لتحفيز الترابط والوحدة.

ومن الفوائد الأخرى الكبيرة للاستطلاعات والمسوحات، هي أنها تعطي صوتاً للمجتمعات التي تُعاني الإحساس بالتهميش أو الاستبعاد من الحوار وعمليات اتخاذ القرارات، خاصة في المناطق التي تعرَّضت للنزاع. لذلك تُوفِّر الاستطلاعات والمسوحات فرصة لأفراد هذه المجتمعات لمشاركة تجاربهم ووجهات نظرهم، بالتالي عندما يتم تضمين المجموعات الذين يشعرون بأن أصواتهم غير مسموعة في الحوار، فإن ذلك لا يمنحهم شعوراً بالتضمين والمشاركة فحسب، بل يضمن أيضاً أن تكون جهود بناء السلام أكثر شمولًا وتمثيلًا لكافة أفراد المجتمع.

ونجد أيضاً من العناصر الأساسية في أيّ عملية سلام ناجحة عُنُصرا الثقة والشفافية، وتساعد الاستطلاعات في بناء كليهما. إذ نجد في المجتمعات التي تعيش مرحلة ما بعد النزاع، أن ثقة المجموعات المختلفة تصبح هشة. لذلك توفر الاستطلاعات تقييمات ورؤى قيمة حول حالة الثقة الاجتماعية، من خلال تقييم كيفية نظر الأفراد في تلك المجتمعات إلى المؤسسات، مثل الحكومة أو القادة المحليين، وهذا يساعد على فهم العوامل التي تُقَوِّي أو تُضعِف الثقة في المجتمع، وتُساعِد أيضاً في تصميم آليات التعامل اللازمة التي تُعالِج هذه القضايا، سواءً من خلال إشراك المجتمع أو إعادة بناء المؤسسات الاجتماعية.

تُساعد الاستطلاعات والمُسوحات، مثل التي أَجرَتها جامعة نيالا مع فِرَق البحث من جميع ولايات دارفور، في تعزيز الثقة من خلال التركيز على النقاط التي تُوحِّد الأفراد والجماعات بدلاً من تلك التي تُفَرِّقهم، وذلك من خلال تسليط الضوء على الممارسات الثقافية المشتركة على سبيل المثال. إذ يَخلق نهج الاستطلاعات والمسوحات وسيلةً للمشاركة، تُشَجِّع الناس على رؤية علاقتهم ببعضهم البعض كعلاقة جِيرَة وتكامل. لذلك نجد أن هذا النهج يُساعد في تحويل التركيز من الاختلافات إلى التركيز على الأهداف المشتركة، مما يضع الأُسُس اللازمة للسلام والاستقرار على المدى الطويل.

من ناحية أخرى، تُوفِّر الاستطلاعات والمسوحات أيضًا وسيلة لمتابعة التقدم في الجهود المختلفة؛ مثل جهود بناء السلام في المجتمعات التي تتعافَى من النزاع، فمن المهم قياس ما إذا كانت جهود التضمين بمختلف أنواعه تُحقِّق تأثيراً حقيقياً أم لا. فمن خلال جمع البيانات حول مواقف الأفراد تجاه مجتمعاتهم وتقاليدهم وثقافاتهم، تُوفِّر الاستطلاعات والمسوحات ملاحظات ضرورية للأجسام الرسمية مثل (الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومبادرات السلام والتنمية والمنظمات والمشاريع المختلفة)، إذ تَضمَن هذه الملاحظات والتقييمات المستمرة تطور وفاعلية استراتيجيات التضمين وبناء السلام لتلبية احتياجات هذه المجتمعات.

ختاماً، تعد الاستطلاعات والمسوحات أكثر من مجرد أدوات لجمع البيانات، فهي تعمل كأداة تساعد في تعزيز التعايش السلمي وهذا من خلال تسليط الضوء على الممارسات والنشاطات وطرق الحياة المشتركة، والكشف عن أوجه التشابه، ومنح الأصوات المهمشة منصة لسماعهم. وهكذا تساعد الاستطلاعات والمسوحات في سدّ الفجوات بين المجتمعات وتعزيز التفاهم المتبادل. ويوضّح لنا "مسح الثقافة المادية في دارفور" كمثال، قدرة الاستطلاعات والمسوحات في جمع أوجه التشابه بين المجتمعات باستخدام الممارسات والأدوات الثقافية المشتركة كأساس للوحدة. لذلك، يمكن القول إن الاستطلاعات والمسوحات تُوفِّر وسيلةً للمجتمعات للتفكير والتركيز على ما يجمعهم معاً، مما يساعد على بناء التفاهم والتعاون اللازمين لتحقيق السلام المستدام.

صورة الغلاف: بائع مراكيب، تشتهر مدينتي نيالا والفاشر بصناعة أحذية تقليدية تسمى مركوب، وهي أحذية رجالية مصنوعة من جلود الحيوانات. © عصام أحمد عبد الحفيظ، جنوب دارفور

الترابُط المجتَمَعيّ

كيف تُسَاهِم عمليَّة المَسح والاستطلاعات في تعزيز التفاهُم والتَعَايُش

تُعد الاستطلاعات والمسوحات أكثر من مجرد وسيلة لجمع البيانات؛ إذ تُعتَبَر أيضاً من الأدوات القوية التي يمكن أن تساعد في بناء التفاهم والسلام، خاصة في المجتمعات التي تتميز بالتنوع الثقافي، أو تلك التي تأثَّرت بالنزاع. تُساعد الاستطلاعات والمسوحات في الكشف عن القواسم المشتركة عن طريق طرح الأسئلة المناسبة، وتسليط الضوء على التجارب المشتركة لجمع المجموعات المختلفة معاً. ففي المجتمعات التي تتسم بالانقسامات العميقة، يمكن لعملية الاستطلاعات والمسح أن تُوفِّر مساحة محايدة لإيجاد نقاط للحوار والتصالح، مما يجعلها ضرورية لتعزيز التعايش السلمي.

في جوهرها، يتم تصميم الاستطلاعات والمسوحات لجمع وجهات النظر والتجارب من الأفراد في المجتمعات المختلفة للمساعدة في فهم احتياجاتهم وقيمهم ومخاوفهم. لذلك تكمن قوة الاستطلاعات في قدرتها على الوصول إلى أفراد المجتمعات المتنوعة، مما يضمن سماع صوت كلٍّ منهم. ونجد أن المناطق التي تكثر فيها التوترات، سواء بسبب الإثنية أو الدين أو السياسة، يمكن للاستطلاعات أن تكشف أن أفرادها -بغضّ النظر عن خلفياتهم- غالباً ما يَتشاركون نفس الآمال والتحديات والرغبات. ويمكن تمثل هذه المُشتركات نقطة انطلاق لبناء التفاهم وكسر الحواجز بين أفراد هذه المجموعات.

على سبيل المثال، يمكن للاستطلاعات التي تُجرى في بعض المناطق التي تعيش فترة ما بعد النزاع، أن تكشف عن بعض القضايا الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية أو الفرص الاقتصادية. هذه القضايا المشتركة تُسلِّط الضوء على الطرق التي تواجه بها المجموعات المختلفة تحديات متشابهة، مما يشجعهم على التركيز على ما يوحِّدهم بدلاً عن ما يفرقهم عن طريق تسليط الضوء على قضاياهم المشتركة. لهذا تساعد الاستطلاعات في تعزيز الحوار بين المجتمعات، مما يخلق أساساً للتعاون والسلام.

فعلى سبيل المثال نجد "مَسح الثقافة المادية في دارفور" أحد أقوى الأمثلة على استخدام عملية المسوح كأداة لدعم عملية التضمين، والكيفيَّة التي رَبَطَت بها المسوحات بين أفرادٍ من مجتمعات وخلفيّات ثقافية وإثنية مختلفة. تم إجراء المسح الثقافي المادي بواسطة معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية بالتعاون مع جامعة نيالا، وفرق باحثين يُمثِّلون جميع ولايات دارفور، بالشراكة مع مشروع متاحف غرب السودان المجتمعية والهيئة القومية للآثار والمتاحف (NCAM). قام الباحثون بتوثيق أدوات العمل اليومية مثل (الأدوات الزراعية وأدوات الطهي والملبوسات التقليدية) إذ نجد هذه الأشياء على الرغم من تنوع تصميمها بطرق مختلفة حسب المنطقة، إلا أنها كانت تؤدّي وظائف مشابهة في حياة الناس اليومية.

فمثلاً، من بين تلك الأدوات البارزة كان "المركوب"، وهو نوع من الأحذية الجلدية التقليدية التي تُرتدى في جميع أنحاء السودان. فعلى الرغم من أن نوع الجلود والتصاميم المُستخدمة في صنعه تختلف من منطقة إلى أخرى، إلا أنه يؤدي نفس الغرض، وهو توفير الراحة والحماية عند الارتداء. وبالمثل، كانت الأواني الفخارية المستخدمة للطهي وتخزين الطعام في المجتمعات السودانية المتنوعة أيضاً تحمل من السمات مشتركة ما يعكس طرقاً مشابهة للتكيّف مع بيئة المنطقة. وهكذا نجد في هذه الممارسات الثقافية البسيطة المشتركة ما يتجاوز الخطوط الإثنية.

لذلك من خلال تسليط الضوء على هذه الممارسات المشتركة، كان هذا المسح للثقافة المادية أكثر من مجرد توثيق للقطع الثقافية؛ فهو قد ساعد أيضاً في خلق شعور بالتشارك والوحدة. وأن يرى أفراد المجتمعات، من خلفيات مختلفة، تقاليدهم الخاصة تنعكس في مقتنيات الآخرين، فذلك ما يثير لديهم شعوراً بالتواصل والتضمين. قام المعرض التي نظمه مشروع متاحف غرب السودان في متحف دارفور في نيالا بعرض نتائج الاستطلاع، حيث أُتيحت الفرصة للزوّار للتفاعل مع المعروضات عن قرب، مما خلق نوعاً من التذكير بالقِيم والتجارب المشتركة التي تجمع مجتمعاتهم معاً. بالتالي يساعد هذا النوع من التبادل الثقافي على سدّ الفجوات بين المجتمعات، وتحويل الاختلافات إلى فرص للمشاركة والتفاهم المتبادل.

تلعب الاستطلاعات والمسوحات أيضاً دوراً مهماً في تحديد مصادر الاختلاف، وهو أمر بالغ الأهمية لجهود بناء السلام، إذ تسمح هذه الرؤى لصُنَّاع السياسات وقادة المجتمع بالتعامل مع الأسباب الجذرية للنزاعات والخلافات والعمل نحو حلول تفيد الجميع. وبهذا المعنى، تعمل الاستطلاعات والمسوحات كأداة تشخيصية للمجتمعات التي تحتاج إلى أرضية مشتركة لتحفيز الترابط والوحدة.

ومن الفوائد الأخرى الكبيرة للاستطلاعات والمسوحات، هي أنها تعطي صوتاً للمجتمعات التي تُعاني الإحساس بالتهميش أو الاستبعاد من الحوار وعمليات اتخاذ القرارات، خاصة في المناطق التي تعرَّضت للنزاع. لذلك تُوفِّر الاستطلاعات والمسوحات فرصة لأفراد هذه المجتمعات لمشاركة تجاربهم ووجهات نظرهم، بالتالي عندما يتم تضمين المجموعات الذين يشعرون بأن أصواتهم غير مسموعة في الحوار، فإن ذلك لا يمنحهم شعوراً بالتضمين والمشاركة فحسب، بل يضمن أيضاً أن تكون جهود بناء السلام أكثر شمولًا وتمثيلًا لكافة أفراد المجتمع.

ونجد أيضاً من العناصر الأساسية في أيّ عملية سلام ناجحة عُنُصرا الثقة والشفافية، وتساعد الاستطلاعات في بناء كليهما. إذ نجد في المجتمعات التي تعيش مرحلة ما بعد النزاع، أن ثقة المجموعات المختلفة تصبح هشة. لذلك توفر الاستطلاعات تقييمات ورؤى قيمة حول حالة الثقة الاجتماعية، من خلال تقييم كيفية نظر الأفراد في تلك المجتمعات إلى المؤسسات، مثل الحكومة أو القادة المحليين، وهذا يساعد على فهم العوامل التي تُقَوِّي أو تُضعِف الثقة في المجتمع، وتُساعِد أيضاً في تصميم آليات التعامل اللازمة التي تُعالِج هذه القضايا، سواءً من خلال إشراك المجتمع أو إعادة بناء المؤسسات الاجتماعية.

تُساعد الاستطلاعات والمُسوحات، مثل التي أَجرَتها جامعة نيالا مع فِرَق البحث من جميع ولايات دارفور، في تعزيز الثقة من خلال التركيز على النقاط التي تُوحِّد الأفراد والجماعات بدلاً من تلك التي تُفَرِّقهم، وذلك من خلال تسليط الضوء على الممارسات الثقافية المشتركة على سبيل المثال. إذ يَخلق نهج الاستطلاعات والمسوحات وسيلةً للمشاركة، تُشَجِّع الناس على رؤية علاقتهم ببعضهم البعض كعلاقة جِيرَة وتكامل. لذلك نجد أن هذا النهج يُساعد في تحويل التركيز من الاختلافات إلى التركيز على الأهداف المشتركة، مما يضع الأُسُس اللازمة للسلام والاستقرار على المدى الطويل.

من ناحية أخرى، تُوفِّر الاستطلاعات والمسوحات أيضًا وسيلة لمتابعة التقدم في الجهود المختلفة؛ مثل جهود بناء السلام في المجتمعات التي تتعافَى من النزاع، فمن المهم قياس ما إذا كانت جهود التضمين بمختلف أنواعه تُحقِّق تأثيراً حقيقياً أم لا. فمن خلال جمع البيانات حول مواقف الأفراد تجاه مجتمعاتهم وتقاليدهم وثقافاتهم، تُوفِّر الاستطلاعات والمسوحات ملاحظات ضرورية للأجسام الرسمية مثل (الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومبادرات السلام والتنمية والمنظمات والمشاريع المختلفة)، إذ تَضمَن هذه الملاحظات والتقييمات المستمرة تطور وفاعلية استراتيجيات التضمين وبناء السلام لتلبية احتياجات هذه المجتمعات.

ختاماً، تعد الاستطلاعات والمسوحات أكثر من مجرد أدوات لجمع البيانات، فهي تعمل كأداة تساعد في تعزيز التعايش السلمي وهذا من خلال تسليط الضوء على الممارسات والنشاطات وطرق الحياة المشتركة، والكشف عن أوجه التشابه، ومنح الأصوات المهمشة منصة لسماعهم. وهكذا تساعد الاستطلاعات والمسوحات في سدّ الفجوات بين المجتمعات وتعزيز التفاهم المتبادل. ويوضّح لنا "مسح الثقافة المادية في دارفور" كمثال، قدرة الاستطلاعات والمسوحات في جمع أوجه التشابه بين المجتمعات باستخدام الممارسات والأدوات الثقافية المشتركة كأساس للوحدة. لذلك، يمكن القول إن الاستطلاعات والمسوحات تُوفِّر وسيلةً للمجتمعات للتفكير والتركيز على ما يجمعهم معاً، مما يساعد على بناء التفاهم والتعاون اللازمين لتحقيق السلام المستدام.

صورة الغلاف: بائع مراكيب، تشتهر مدينتي نيالا والفاشر بصناعة أحذية تقليدية تسمى مركوب، وهي أحذية رجالية مصنوعة من جلود الحيوانات. © عصام أحمد عبد الحفيظ، جنوب دارفور

اللِعب والألعاب

اللِعب والألعاب

اللُّعْبَةُ: كل ما يُلْعَبُ به أوالدُّميةُ ونحوُها يُلعب بها

جمعها: ألعاب، ويقال لَعِب الطفل: أي تسلّى وقام بما يلهيه

تنطق في السودان بفتح اللام: لَعبة

واللِعب والألعاب تعني اللَعْبة البنلعبها واللُعَب البنلعب بيها

الألعاب ومصطلحاتها في السودان

تتنوع الألعاب منها ألعاب المطاردة والسرعة كسباق الجري والـ"سَكْ سكْ"، و لعبة "كوركعت" أو الـ"دَسْدَسْ" و"الفات فات" والتي تنتهي بالفوز بوصولك إلى "الميس"، وهو نقطة أو مكان معيّن يُعتبر هدفًا يجب الوصول إليه خلال اللعب، وبالخسارة إن كنت "الطِيش"، وهو اللاعب الذي يتأخر في أداء مهمة معينة أو يُعتبر الأضعف أداءًا في اللعبة. وألعاب تصويب ودقة وأشهرها "البِلِّي" و"كمبلت" وغيرها. وألعاب أخرى كثيرة قد تختلف في مسمياتها، ولكنها متشابهة في طريقة اللعب، ومثال على ذلك لعبة سَكَّجْ بَكَّج وهي لعبة تُلعب في جميع أنحاء السودان تحت مسميات "تِك تِراك" و"كبري" و"عدي" و"صولا" و"الضقل". تجمع هذه الألعاب الأطفال من مختلف المناطق رغمًا عن اختلاف مسمياتها.

● لعبة شليل: لعبة تقليدية يتم فيها إخفاء شيء مثل العظم أو الحجر ليتم العثور عليه

● الطرحة: لعبة تتضمن الإمساك والهروب بقطعة قماش طويلة أو شيء.

● جوز، لوز، كوز، موز: لعبة ورقية يلعبها ٤ أشخاص أو أكثر.

صورة الغلاف © أماني بشير، الأبيض، ورشة عمل تسجيل التراث الثقافي غير المادي.

اللُّعْبَةُ: كل ما يُلْعَبُ به أوالدُّميةُ ونحوُها يُلعب بها

جمعها: ألعاب، ويقال لَعِب الطفل: أي تسلّى وقام بما يلهيه

تنطق في السودان بفتح اللام: لَعبة

واللِعب والألعاب تعني اللَعْبة البنلعبها واللُعَب البنلعب بيها

الألعاب ومصطلحاتها في السودان

تتنوع الألعاب منها ألعاب المطاردة والسرعة كسباق الجري والـ"سَكْ سكْ"، و لعبة "كوركعت" أو الـ"دَسْدَسْ" و"الفات فات" والتي تنتهي بالفوز بوصولك إلى "الميس"، وهو نقطة أو مكان معيّن يُعتبر هدفًا يجب الوصول إليه خلال اللعب، وبالخسارة إن كنت "الطِيش"، وهو اللاعب الذي يتأخر في أداء مهمة معينة أو يُعتبر الأضعف أداءًا في اللعبة. وألعاب تصويب ودقة وأشهرها "البِلِّي" و"كمبلت" وغيرها. وألعاب أخرى كثيرة قد تختلف في مسمياتها، ولكنها متشابهة في طريقة اللعب، ومثال على ذلك لعبة سَكَّجْ بَكَّج وهي لعبة تُلعب في جميع أنحاء السودان تحت مسميات "تِك تِراك" و"كبري" و"عدي" و"صولا" و"الضقل". تجمع هذه الألعاب الأطفال من مختلف المناطق رغمًا عن اختلاف مسمياتها.

● لعبة شليل: لعبة تقليدية يتم فيها إخفاء شيء مثل العظم أو الحجر ليتم العثور عليه

● الطرحة: لعبة تتضمن الإمساك والهروب بقطعة قماش طويلة أو شيء.

● جوز، لوز، كوز، موز: لعبة ورقية يلعبها ٤ أشخاص أو أكثر.

صورة الغلاف © أماني بشير، الأبيض، ورشة عمل تسجيل التراث الثقافي غير المادي.

اللُّعْبَةُ: كل ما يُلْعَبُ به أوالدُّميةُ ونحوُها يُلعب بها

جمعها: ألعاب، ويقال لَعِب الطفل: أي تسلّى وقام بما يلهيه

تنطق في السودان بفتح اللام: لَعبة

واللِعب والألعاب تعني اللَعْبة البنلعبها واللُعَب البنلعب بيها

الألعاب ومصطلحاتها في السودان

تتنوع الألعاب منها ألعاب المطاردة والسرعة كسباق الجري والـ"سَكْ سكْ"، و لعبة "كوركعت" أو الـ"دَسْدَسْ" و"الفات فات" والتي تنتهي بالفوز بوصولك إلى "الميس"، وهو نقطة أو مكان معيّن يُعتبر هدفًا يجب الوصول إليه خلال اللعب، وبالخسارة إن كنت "الطِيش"، وهو اللاعب الذي يتأخر في أداء مهمة معينة أو يُعتبر الأضعف أداءًا في اللعبة. وألعاب تصويب ودقة وأشهرها "البِلِّي" و"كمبلت" وغيرها. وألعاب أخرى كثيرة قد تختلف في مسمياتها، ولكنها متشابهة في طريقة اللعب، ومثال على ذلك لعبة سَكَّجْ بَكَّج وهي لعبة تُلعب في جميع أنحاء السودان تحت مسميات "تِك تِراك" و"كبري" و"عدي" و"صولا" و"الضقل". تجمع هذه الألعاب الأطفال من مختلف المناطق رغمًا عن اختلاف مسمياتها.

● لعبة شليل: لعبة تقليدية يتم فيها إخفاء شيء مثل العظم أو الحجر ليتم العثور عليه

● الطرحة: لعبة تتضمن الإمساك والهروب بقطعة قماش طويلة أو شيء.

● جوز، لوز، كوز، موز: لعبة ورقية يلعبها ٤ أشخاص أو أكثر.

صورة الغلاف © أماني بشير، الأبيض، ورشة عمل تسجيل التراث الثقافي غير المادي.

لوح ودواية

لوح ودواية

اللوح قطعة خشبية صغيرة ويستخدم لتعليم القرآن، وقد كُتبت بعض الآيات القرآنية على أحد الجانبين، "بسم الله الرحمن الرحيم، وكتبت عليه بحبر خاص يسمى عمار ويتكون من الصمغ والسخام الأسود.

إناء الحبر او محبرة (الدواية) مصنوع مصنوعة من القرع بفتحة في الأعلى وسدادة منسوجة بحبل، وثلاثة أقلام من السيقان المصنوعة من الخيزران. يعود تاريخ العثور عليها في نيالا إلى الفترة الإسلامية.

مجموعة متحف دارفور

اللوح قطعة خشبية صغيرة ويستخدم لتعليم القرآن، وقد كُتبت بعض الآيات القرآنية على أحد الجانبين، "بسم الله الرحمن الرحيم، وكتبت عليه بحبر خاص يسمى عمار ويتكون من الصمغ والسخام الأسود.

إناء الحبر او محبرة (الدواية) مصنوع مصنوعة من القرع بفتحة في الأعلى وسدادة منسوجة بحبل، وثلاثة أقلام من السيقان المصنوعة من الخيزران. يعود تاريخ العثور عليها في نيالا إلى الفترة الإسلامية.

مجموعة متحف دارفور

اللوح قطعة خشبية صغيرة ويستخدم لتعليم القرآن، وقد كُتبت بعض الآيات القرآنية على أحد الجانبين، "بسم الله الرحمن الرحيم، وكتبت عليه بحبر خاص يسمى عمار ويتكون من الصمغ والسخام الأسود.

إناء الحبر او محبرة (الدواية) مصنوع مصنوعة من القرع بفتحة في الأعلى وسدادة منسوجة بحبل، وثلاثة أقلام من السيقان المصنوعة من الخيزران. يعود تاريخ العثور عليها في نيالا إلى الفترة الإسلامية.

مجموعة متحف دارفور

روابط أزيائية

روابط أزيائية

العديد من مكوّنات اللبس السوداني التقليدي تم تصميمها بحيث تتكيف مع حرارة المناخ أو لتلبية متطلّبات العمل أو حتى لأوقات الحرب. كما أن بعض هذه الألبسة المرتبطة بالهوية السودانية يتم ارتداؤها في مناطق أخرى من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالأخص 'التوب' الذي يُشبه كثيراً الساري، وأيضاً الجلابية الرجالية.

الجلابية ثوب رجالي واسع على شكل حرف A، معروفة في جميع أنحاء إفريقيا، بما فيها الدول المتأثرة بالثقافة العربية. وتُرتدَى بصورة كبيرة في أنحاء السودان مع وجود اختلافات طفيفة في التصميم حسب المنطقة الجغرافية. إحدى التصميمات المميِّزة للجلابية السودانية تُسمى "الجلابية الأنصارية" واشتهرت إبان فترة الدولة المهدية، حيث يمكن ارتداؤها بعُجالة للحاق بنداء الحرب، وذلك لتطابق التصميم من الأمام والخلف مع وجود جيب في كلى الاتجاهين، كما أن تصميمه الواسع على شكل حرف A يجعله مناسباً لركوب الخيل.

كذلك توب المرأة السودانية يوجد بتشكيلات مختلفة في السودان والدول الإفريقية، من موريتانيا إلى نيجيريا مروراً بتشاد وجنوب ليبيا بمختلف الأسماء؛ كالّلفاحة، والملحفة، والدامبي، حيث يختلف التوب من منطقة لأخرى في طوله وطريقة لفِّه وارتدائه حول الجسم.

ينطبق ذات الشيء في السودان، حيث تختلف طرق ارتداء التُوب، وتتأثر الأنماط، على سبيل المثال، بعمل المرأة؛ سواءً كان زراعة أو رعياً أو الأعمال المنزلية اليومية.

في الآونة الأخيرة أصبح التوب السوداني موضوعاً للأناقة والموضة، حيث يتنافس المصممون من تلك الدول لإبداع تصاميم جديدة، وتقوم المصانع الأوربية بإنتاج هذه التصاميم في كل عام، ولكن هذه الأقمشة الحريرية الفائقة النعومة والمليئة بالترتر والزركشات جعلتها غير عملية ولا تُناسب الأعمال اليومية، وترتديها فقط النساء المتزوجات في المناسبات.

كان المعتقد السائد أن الروابط والتبادل الثقافي بين سكان جنوب الصحراء هو السبب في انتشار التوب، ولكن أشارت الدراسات الأكاديمية إلى أن التوب يمثّل وسيلة عملية للتكيف مع حرارة الشمس العالية والهواء الجاف الذي يميّز تلك المناطق؛ فلبس أثواب طويلة وفضفاضة وذات ألوان فاتحة وتغطية الرأس يؤدي إلى خلق جيوب هوائية تُساعد على تلطيف حرارة الجسم للرجال والنساء.

يعد أيضاً المركوب قطعة أخرى مهمة في اللبس الرجالي، وهو حذاء جلدي يُصنع من جلود مختلف الحيوانات حسب المتوفر منها، فقد تكون جلود مأخوذة من الثعابين الصخرية أو النمور أو حتى جلد البقر العادي، وقد أعاد رواد الأعمال مؤخراً شعبية المركوب التقليدي بابتكار تصاميم ملوّنة لكلٍّ من الرجال والنساء.

صورة الغلاف: ثلاث مجموعات من الجلابية الرجالية، 1. ملابس رجالية تقليدية بجيوب أمامية وخلفية (الأنصارية). 2. زي يتكون من أربع قطع (جبة وعراقي وسروال وطاقية). 3. ملابس رجالية تقليدية من قبيلة البقارة (بقارية) © متحف دارفور للنساء

العديد من مكوّنات اللبس السوداني التقليدي تم تصميمها بحيث تتكيف مع حرارة المناخ أو لتلبية متطلّبات العمل أو حتى لأوقات الحرب. كما أن بعض هذه الألبسة المرتبطة بالهوية السودانية يتم ارتداؤها في مناطق أخرى من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالأخص 'التوب' الذي يُشبه كثيراً الساري، وأيضاً الجلابية الرجالية.

الجلابية ثوب رجالي واسع على شكل حرف A، معروفة في جميع أنحاء إفريقيا، بما فيها الدول المتأثرة بالثقافة العربية. وتُرتدَى بصورة كبيرة في أنحاء السودان مع وجود اختلافات طفيفة في التصميم حسب المنطقة الجغرافية. إحدى التصميمات المميِّزة للجلابية السودانية تُسمى "الجلابية الأنصارية" واشتهرت إبان فترة الدولة المهدية، حيث يمكن ارتداؤها بعُجالة للحاق بنداء الحرب، وذلك لتطابق التصميم من الأمام والخلف مع وجود جيب في كلى الاتجاهين، كما أن تصميمه الواسع على شكل حرف A يجعله مناسباً لركوب الخيل.

كذلك توب المرأة السودانية يوجد بتشكيلات مختلفة في السودان والدول الإفريقية، من موريتانيا إلى نيجيريا مروراً بتشاد وجنوب ليبيا بمختلف الأسماء؛ كالّلفاحة، والملحفة، والدامبي، حيث يختلف التوب من منطقة لأخرى في طوله وطريقة لفِّه وارتدائه حول الجسم.

ينطبق ذات الشيء في السودان، حيث تختلف طرق ارتداء التُوب، وتتأثر الأنماط، على سبيل المثال، بعمل المرأة؛ سواءً كان زراعة أو رعياً أو الأعمال المنزلية اليومية.

في الآونة الأخيرة أصبح التوب السوداني موضوعاً للأناقة والموضة، حيث يتنافس المصممون من تلك الدول لإبداع تصاميم جديدة، وتقوم المصانع الأوربية بإنتاج هذه التصاميم في كل عام، ولكن هذه الأقمشة الحريرية الفائقة النعومة والمليئة بالترتر والزركشات جعلتها غير عملية ولا تُناسب الأعمال اليومية، وترتديها فقط النساء المتزوجات في المناسبات.

كان المعتقد السائد أن الروابط والتبادل الثقافي بين سكان جنوب الصحراء هو السبب في انتشار التوب، ولكن أشارت الدراسات الأكاديمية إلى أن التوب يمثّل وسيلة عملية للتكيف مع حرارة الشمس العالية والهواء الجاف الذي يميّز تلك المناطق؛ فلبس أثواب طويلة وفضفاضة وذات ألوان فاتحة وتغطية الرأس يؤدي إلى خلق جيوب هوائية تُساعد على تلطيف حرارة الجسم للرجال والنساء.

يعد أيضاً المركوب قطعة أخرى مهمة في اللبس الرجالي، وهو حذاء جلدي يُصنع من جلود مختلف الحيوانات حسب المتوفر منها، فقد تكون جلود مأخوذة من الثعابين الصخرية أو النمور أو حتى جلد البقر العادي، وقد أعاد رواد الأعمال مؤخراً شعبية المركوب التقليدي بابتكار تصاميم ملوّنة لكلٍّ من الرجال والنساء.

صورة الغلاف: ثلاث مجموعات من الجلابية الرجالية، 1. ملابس رجالية تقليدية بجيوب أمامية وخلفية (الأنصارية). 2. زي يتكون من أربع قطع (جبة وعراقي وسروال وطاقية). 3. ملابس رجالية تقليدية من قبيلة البقارة (بقارية) © متحف دارفور للنساء

العديد من مكوّنات اللبس السوداني التقليدي تم تصميمها بحيث تتكيف مع حرارة المناخ أو لتلبية متطلّبات العمل أو حتى لأوقات الحرب. كما أن بعض هذه الألبسة المرتبطة بالهوية السودانية يتم ارتداؤها في مناطق أخرى من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالأخص 'التوب' الذي يُشبه كثيراً الساري، وأيضاً الجلابية الرجالية.

الجلابية ثوب رجالي واسع على شكل حرف A، معروفة في جميع أنحاء إفريقيا، بما فيها الدول المتأثرة بالثقافة العربية. وتُرتدَى بصورة كبيرة في أنحاء السودان مع وجود اختلافات طفيفة في التصميم حسب المنطقة الجغرافية. إحدى التصميمات المميِّزة للجلابية السودانية تُسمى "الجلابية الأنصارية" واشتهرت إبان فترة الدولة المهدية، حيث يمكن ارتداؤها بعُجالة للحاق بنداء الحرب، وذلك لتطابق التصميم من الأمام والخلف مع وجود جيب في كلى الاتجاهين، كما أن تصميمه الواسع على شكل حرف A يجعله مناسباً لركوب الخيل.

كذلك توب المرأة السودانية يوجد بتشكيلات مختلفة في السودان والدول الإفريقية، من موريتانيا إلى نيجيريا مروراً بتشاد وجنوب ليبيا بمختلف الأسماء؛ كالّلفاحة، والملحفة، والدامبي، حيث يختلف التوب من منطقة لأخرى في طوله وطريقة لفِّه وارتدائه حول الجسم.

ينطبق ذات الشيء في السودان، حيث تختلف طرق ارتداء التُوب، وتتأثر الأنماط، على سبيل المثال، بعمل المرأة؛ سواءً كان زراعة أو رعياً أو الأعمال المنزلية اليومية.

في الآونة الأخيرة أصبح التوب السوداني موضوعاً للأناقة والموضة، حيث يتنافس المصممون من تلك الدول لإبداع تصاميم جديدة، وتقوم المصانع الأوربية بإنتاج هذه التصاميم في كل عام، ولكن هذه الأقمشة الحريرية الفائقة النعومة والمليئة بالترتر والزركشات جعلتها غير عملية ولا تُناسب الأعمال اليومية، وترتديها فقط النساء المتزوجات في المناسبات.

كان المعتقد السائد أن الروابط والتبادل الثقافي بين سكان جنوب الصحراء هو السبب في انتشار التوب، ولكن أشارت الدراسات الأكاديمية إلى أن التوب يمثّل وسيلة عملية للتكيف مع حرارة الشمس العالية والهواء الجاف الذي يميّز تلك المناطق؛ فلبس أثواب طويلة وفضفاضة وذات ألوان فاتحة وتغطية الرأس يؤدي إلى خلق جيوب هوائية تُساعد على تلطيف حرارة الجسم للرجال والنساء.

يعد أيضاً المركوب قطعة أخرى مهمة في اللبس الرجالي، وهو حذاء جلدي يُصنع من جلود مختلف الحيوانات حسب المتوفر منها، فقد تكون جلود مأخوذة من الثعابين الصخرية أو النمور أو حتى جلد البقر العادي، وقد أعاد رواد الأعمال مؤخراً شعبية المركوب التقليدي بابتكار تصاميم ملوّنة لكلٍّ من الرجال والنساء.

صورة الغلاف: ثلاث مجموعات من الجلابية الرجالية، 1. ملابس رجالية تقليدية بجيوب أمامية وخلفية (الأنصارية). 2. زي يتكون من أربع قطع (جبة وعراقي وسروال وطاقية). 3. ملابس رجالية تقليدية من قبيلة البقارة (بقارية) © متحف دارفور للنساء

المكان المبارك

المكان المبارك

أذكر عندما كنت في الجامعة، قالت لي زميلتي فجأةً ودون مقدّمات: (آخ نفسي في طين بحر )، كان شيء غريب بالنسبة لي آنذاك، فلقد كنت استكشف السودان والسودانيين لأول مرة فأنا "شهادة عربية" كما يقولون، كنت أعرف عن السودان فقط قريتي إشكيت جنوب قرية ١٣ في ولاية كسلا ولم أكن أعرف الخرطوم جيداً.

ولكن بعد أن قالت زميلتي تلك العبارة، بدأت لا شعوريّاً أراقب السودانيين وأحاول فهم طبيعتهم؛ كيف يحبون وطنهم بشغف يصل إلى حد اشتهاء طين أرضه، كنت أحسدهم على هذا الارتباط العميق بالسودان، وقد أصبح هذا الشعور دافعاً من دوافع تأسيسي لمشروع "شورتي: روح المكان"، الذي يسعى لتعريف السودانيين بالسودان وتنوعه الثقافي والبيئي والإثني، من خلال الفعاليات والرحلات الثقافية التي نستكشف فيها مكونات هذا الوطن من موسيقى، وتراث، وتاريخ.

كانت البداية في عام ٢٠١٦، ومنذ ذلك الحين، قمنا بتنظيم أكثر من ٥٤ فعالية داخل الخرطوم وخارجها، وزرنا أكثر من ٣٠ قرية ومدينة في ١١ ولاية. في كل قرية أو مدينة كنا نزورها كانت تضيف إلى مجتمع "شورتي" المزيد من الأعضاء حتى أصبحنا قرية صغيرة تمثل السودان لا تلتزم بحدود قرانا ومدننا بل تجعلنا أكثر ارتباطًا بتراثنا المختلف وأرض السودان ككل، ومع كل شخص جديد أقابله أصبح مفهومي عن الارتباط بالأرض يتشعب.

أذكر أنه في إحدى فعاليات شورتي تحدثت مع رجل من إحدى مناطق جبل مرة، أخبرني عن عادة قديمة في عهد آبائه، حيث كانوا يزرعون شجرة لكل مولود جديد، ويطلقون عليها اسم الطفل. وكأنهم بذلك يربطون أبناءهم بالأرض، ليغرسوا فيهم شعور الانتماء والارتباط بالجذور. شعرت حينها أن السودانيين لا يحبون أرضهم فقط، بل يحملون ارتباطًا خاصًا بأسلافهم الذين دفنوا فيها. وهذا ما يتجلى في تركيبتنا الاجتماعية والعائلية؛ حيث نُولي أهمية كبيرة لمباركات الأسلاف ودعواتهم.

ومن خلال رحلاتنا داخل السودان في شماله وشرقه وغربه وجنوبه وحتى وسطه وجدت أن أغلب المناطق أهلها وسكانها مرتبطين بأسلافهم جداً ودائماً ما يرغبون بشدة في مباركاتهم من بعد الله؛ ففي أولى رحلاتنا لمنطقة نوري تحديداً في جزيرة ترج مكان مسجد وضريح أولاد جابر، توجد هناك مجموعة من الأضرحة لأولاد جابر الذين يُعتبرون من أوائل من تعلموا على يد الشيخ غلام الدين بن عائد صاحب أول خلوة في دنقلا. ولكن ما كان ملفتاً للنظر ضريح شيخة ليس عليها قبة وإنما يحيطها سياج من حديد، وليس هذا الملفت إنما كان منظر سعف النخل المربوطة على السياج بصورة عشوائية، وعندما سألت عن سبب هذه العقد من سعف النخيل أخبرني دليلنا أن من يرغب في الزواج يأتي هنا ويربط سعفة ويدعو الله أن يتمّم له نصف دينه، تذكرت جسر العشاق في فرنسا حيث يعلّق العشاق الأقفال كرمز لارتباطهم.

وعندما اتجهنا شمالاً مع اللحن الجميل الذي يصدره سليل الفراديس، وهو قادم من الشلال السادس إلى الشلال الثالث، هناك تحديداً يتوسد أرض تمبس "أوكجي ننوندي"، وهي تعني الرجل النبيل أو الفارس كما أخبرونا، ولكن كترجمة حرفية تعني الذكر الفحل، يرقد هناك ذلك التمثال الذي تزوره الكثير من نساء ورجال المنطقة ليس فقط كوجهة سياحية، وإنما كمصدر للأمل لهم للحصول على الذرية، نعم، فذلك التمثال مجهول الهوية ارتبط منذ آلاف السنين بالذرية والنسل، وهناك روايات كثيرة حوله منها أنه يرمز للخصوبة وأنه مصدر أمل لمن يبحث عن الذرية، ولذلك عادة ما يوجد لديه الكثير من الزوار المحليين، فنحن السودانيين دائماً ما نجد في الإرث ملاذًا لنا عندما نشعر باليأس أو تمتلئ قلوبنا وأرواحنا بالحزن والهم.

عندما تقوم بزيارة موقع تمبس سوف تجد بعض النقوش على الأحجار الجرانيتية الرمادية، ويقال إن هذا المكان كان محجره، حيث تمت فيه صناعة أغلب أعمدة المعابد وبعدها كانت تُنقل عن طريق النيل على القوارب، ويقال إن أنشطة المحجر بدأت مع الأسرة الثامنة عشر. كما يقال إن تمثال أوكجنوندي إنه ربما يكون للملك تحتمس الثالث، حتى أن اسم المنطقة تمبس مُحرَّف من اسم تحتمس.

وفي ارتحالنا شرقاً، تحديداً مدينة كسلا بين أحضان جبل توتيل، وجدت على شبابيك مسجد السيد الحسن الكثير من رزم الشعر الموجودة بين لبنات الجدار، فهناك أدركت أنه حتى بعد الزواج وبعد أن يرزقهم الله الذرية كذلك ما زال يملأ قلب المريدين القلق من أن يكون النسل الجديد صاحب روح وقلب طيبين، لذلك يقومون بزيارة ضريح ومسجد السيد الحسن بعد حلق شعر أطفالهم، وبعد ذلك يحشون الشعر بين جدران المسجد مع دعوات صادقات من القلب أن يجعل الله نسلهم نسل خير.

إن قصة صاحب المقام قصة عجيبة، يقال إنه يُسمَّى بالشيخ أب جلابية، وذلك نسبة لواحدة من كراماته، حيث أنه كان لديه جلابية واحدة فقط، ودائماً تكون على مقاسه، منذ أن كان طفلاً كانت هذه الجلابية تكبر معه، وهنا عرفت الأم أن طفلها لن يكون شخصاً عادياً فهو ابن السيد محمد عثمان الميرغني مؤسس الطريقة الختمية في السودان.

من خلال رحلات "شورتي" أدركت أن السودانيين يجدون في إرثهم ملاذًا روحيًا، يربطهم بأرضهم وأسلافهم ويمنحهم القوة والأمل في مواجهة الحياة. كل مكان نزوره يحمل قصصًا وتراثًا يجعلنا نقدر هذا الوطن أكثر، ونشعر بالامتنان لهذا الإرث الذي يجمعنا.

صور الغلاف ومعرض الصور: مسجد وضريح السيد محمد الحسن أبو جلابية، ابن مؤسس الطريقة الختمية الصوفية © محمد عثمان، كسلا

أذكر عندما كنت في الجامعة، قالت لي زميلتي فجأةً ودون مقدّمات: (آخ نفسي في طين بحر )، كان شيء غريب بالنسبة لي آنذاك، فلقد كنت استكشف السودان والسودانيين لأول مرة فأنا "شهادة عربية" كما يقولون، كنت أعرف عن السودان فقط قريتي إشكيت جنوب قرية ١٣ في ولاية كسلا ولم أكن أعرف الخرطوم جيداً.

ولكن بعد أن قالت زميلتي تلك العبارة، بدأت لا شعوريّاً أراقب السودانيين وأحاول فهم طبيعتهم؛ كيف يحبون وطنهم بشغف يصل إلى حد اشتهاء طين أرضه، كنت أحسدهم على هذا الارتباط العميق بالسودان، وقد أصبح هذا الشعور دافعاً من دوافع تأسيسي لمشروع "شورتي: روح المكان"، الذي يسعى لتعريف السودانيين بالسودان وتنوعه الثقافي والبيئي والإثني، من خلال الفعاليات والرحلات الثقافية التي نستكشف فيها مكونات هذا الوطن من موسيقى، وتراث، وتاريخ.

كانت البداية في عام ٢٠١٦، ومنذ ذلك الحين، قمنا بتنظيم أكثر من ٥٤ فعالية داخل الخرطوم وخارجها، وزرنا أكثر من ٣٠ قرية ومدينة في ١١ ولاية. في كل قرية أو مدينة كنا نزورها كانت تضيف إلى مجتمع "شورتي" المزيد من الأعضاء حتى أصبحنا قرية صغيرة تمثل السودان لا تلتزم بحدود قرانا ومدننا بل تجعلنا أكثر ارتباطًا بتراثنا المختلف وأرض السودان ككل، ومع كل شخص جديد أقابله أصبح مفهومي عن الارتباط بالأرض يتشعب.

أذكر أنه في إحدى فعاليات شورتي تحدثت مع رجل من إحدى مناطق جبل مرة، أخبرني عن عادة قديمة في عهد آبائه، حيث كانوا يزرعون شجرة لكل مولود جديد، ويطلقون عليها اسم الطفل. وكأنهم بذلك يربطون أبناءهم بالأرض، ليغرسوا فيهم شعور الانتماء والارتباط بالجذور. شعرت حينها أن السودانيين لا يحبون أرضهم فقط، بل يحملون ارتباطًا خاصًا بأسلافهم الذين دفنوا فيها. وهذا ما يتجلى في تركيبتنا الاجتماعية والعائلية؛ حيث نُولي أهمية كبيرة لمباركات الأسلاف ودعواتهم.

ومن خلال رحلاتنا داخل السودان في شماله وشرقه وغربه وجنوبه وحتى وسطه وجدت أن أغلب المناطق أهلها وسكانها مرتبطين بأسلافهم جداً ودائماً ما يرغبون بشدة في مباركاتهم من بعد الله؛ ففي أولى رحلاتنا لمنطقة نوري تحديداً في جزيرة ترج مكان مسجد وضريح أولاد جابر، توجد هناك مجموعة من الأضرحة لأولاد جابر الذين يُعتبرون من أوائل من تعلموا على يد الشيخ غلام الدين بن عائد صاحب أول خلوة في دنقلا. ولكن ما كان ملفتاً للنظر ضريح شيخة ليس عليها قبة وإنما يحيطها سياج من حديد، وليس هذا الملفت إنما كان منظر سعف النخل المربوطة على السياج بصورة عشوائية، وعندما سألت عن سبب هذه العقد من سعف النخيل أخبرني دليلنا أن من يرغب في الزواج يأتي هنا ويربط سعفة ويدعو الله أن يتمّم له نصف دينه، تذكرت جسر العشاق في فرنسا حيث يعلّق العشاق الأقفال كرمز لارتباطهم.

وعندما اتجهنا شمالاً مع اللحن الجميل الذي يصدره سليل الفراديس، وهو قادم من الشلال السادس إلى الشلال الثالث، هناك تحديداً يتوسد أرض تمبس "أوكجي ننوندي"، وهي تعني الرجل النبيل أو الفارس كما أخبرونا، ولكن كترجمة حرفية تعني الذكر الفحل، يرقد هناك ذلك التمثال الذي تزوره الكثير من نساء ورجال المنطقة ليس فقط كوجهة سياحية، وإنما كمصدر للأمل لهم للحصول على الذرية، نعم، فذلك التمثال مجهول الهوية ارتبط منذ آلاف السنين بالذرية والنسل، وهناك روايات كثيرة حوله منها أنه يرمز للخصوبة وأنه مصدر أمل لمن يبحث عن الذرية، ولذلك عادة ما يوجد لديه الكثير من الزوار المحليين، فنحن السودانيين دائماً ما نجد في الإرث ملاذًا لنا عندما نشعر باليأس أو تمتلئ قلوبنا وأرواحنا بالحزن والهم.

عندما تقوم بزيارة موقع تمبس سوف تجد بعض النقوش على الأحجار الجرانيتية الرمادية، ويقال إن هذا المكان كان محجره، حيث تمت فيه صناعة أغلب أعمدة المعابد وبعدها كانت تُنقل عن طريق النيل على القوارب، ويقال إن أنشطة المحجر بدأت مع الأسرة الثامنة عشر. كما يقال إن تمثال أوكجنوندي إنه ربما يكون للملك تحتمس الثالث، حتى أن اسم المنطقة تمبس مُحرَّف من اسم تحتمس.

وفي ارتحالنا شرقاً، تحديداً مدينة كسلا بين أحضان جبل توتيل، وجدت على شبابيك مسجد السيد الحسن الكثير من رزم الشعر الموجودة بين لبنات الجدار، فهناك أدركت أنه حتى بعد الزواج وبعد أن يرزقهم الله الذرية كذلك ما زال يملأ قلب المريدين القلق من أن يكون النسل الجديد صاحب روح وقلب طيبين، لذلك يقومون بزيارة ضريح ومسجد السيد الحسن بعد حلق شعر أطفالهم، وبعد ذلك يحشون الشعر بين جدران المسجد مع دعوات صادقات من القلب أن يجعل الله نسلهم نسل خير.

إن قصة صاحب المقام قصة عجيبة، يقال إنه يُسمَّى بالشيخ أب جلابية، وذلك نسبة لواحدة من كراماته، حيث أنه كان لديه جلابية واحدة فقط، ودائماً تكون على مقاسه، منذ أن كان طفلاً كانت هذه الجلابية تكبر معه، وهنا عرفت الأم أن طفلها لن يكون شخصاً عادياً فهو ابن السيد محمد عثمان الميرغني مؤسس الطريقة الختمية في السودان.

من خلال رحلات "شورتي" أدركت أن السودانيين يجدون في إرثهم ملاذًا روحيًا، يربطهم بأرضهم وأسلافهم ويمنحهم القوة والأمل في مواجهة الحياة. كل مكان نزوره يحمل قصصًا وتراثًا يجعلنا نقدر هذا الوطن أكثر، ونشعر بالامتنان لهذا الإرث الذي يجمعنا.

صور الغلاف ومعرض الصور: مسجد وضريح السيد محمد الحسن أبو جلابية، ابن مؤسس الطريقة الختمية الصوفية © محمد عثمان، كسلا

أذكر عندما كنت في الجامعة، قالت لي زميلتي فجأةً ودون مقدّمات: (آخ نفسي في طين بحر )، كان شيء غريب بالنسبة لي آنذاك، فلقد كنت استكشف السودان والسودانيين لأول مرة فأنا "شهادة عربية" كما يقولون، كنت أعرف عن السودان فقط قريتي إشكيت جنوب قرية ١٣ في ولاية كسلا ولم أكن أعرف الخرطوم جيداً.

ولكن بعد أن قالت زميلتي تلك العبارة، بدأت لا شعوريّاً أراقب السودانيين وأحاول فهم طبيعتهم؛ كيف يحبون وطنهم بشغف يصل إلى حد اشتهاء طين أرضه، كنت أحسدهم على هذا الارتباط العميق بالسودان، وقد أصبح هذا الشعور دافعاً من دوافع تأسيسي لمشروع "شورتي: روح المكان"، الذي يسعى لتعريف السودانيين بالسودان وتنوعه الثقافي والبيئي والإثني، من خلال الفعاليات والرحلات الثقافية التي نستكشف فيها مكونات هذا الوطن من موسيقى، وتراث، وتاريخ.

كانت البداية في عام ٢٠١٦، ومنذ ذلك الحين، قمنا بتنظيم أكثر من ٥٤ فعالية داخل الخرطوم وخارجها، وزرنا أكثر من ٣٠ قرية ومدينة في ١١ ولاية. في كل قرية أو مدينة كنا نزورها كانت تضيف إلى مجتمع "شورتي" المزيد من الأعضاء حتى أصبحنا قرية صغيرة تمثل السودان لا تلتزم بحدود قرانا ومدننا بل تجعلنا أكثر ارتباطًا بتراثنا المختلف وأرض السودان ككل، ومع كل شخص جديد أقابله أصبح مفهومي عن الارتباط بالأرض يتشعب.

أذكر أنه في إحدى فعاليات شورتي تحدثت مع رجل من إحدى مناطق جبل مرة، أخبرني عن عادة قديمة في عهد آبائه، حيث كانوا يزرعون شجرة لكل مولود جديد، ويطلقون عليها اسم الطفل. وكأنهم بذلك يربطون أبناءهم بالأرض، ليغرسوا فيهم شعور الانتماء والارتباط بالجذور. شعرت حينها أن السودانيين لا يحبون أرضهم فقط، بل يحملون ارتباطًا خاصًا بأسلافهم الذين دفنوا فيها. وهذا ما يتجلى في تركيبتنا الاجتماعية والعائلية؛ حيث نُولي أهمية كبيرة لمباركات الأسلاف ودعواتهم.

ومن خلال رحلاتنا داخل السودان في شماله وشرقه وغربه وجنوبه وحتى وسطه وجدت أن أغلب المناطق أهلها وسكانها مرتبطين بأسلافهم جداً ودائماً ما يرغبون بشدة في مباركاتهم من بعد الله؛ ففي أولى رحلاتنا لمنطقة نوري تحديداً في جزيرة ترج مكان مسجد وضريح أولاد جابر، توجد هناك مجموعة من الأضرحة لأولاد جابر الذين يُعتبرون من أوائل من تعلموا على يد الشيخ غلام الدين بن عائد صاحب أول خلوة في دنقلا. ولكن ما كان ملفتاً للنظر ضريح شيخة ليس عليها قبة وإنما يحيطها سياج من حديد، وليس هذا الملفت إنما كان منظر سعف النخل المربوطة على السياج بصورة عشوائية، وعندما سألت عن سبب هذه العقد من سعف النخيل أخبرني دليلنا أن من يرغب في الزواج يأتي هنا ويربط سعفة ويدعو الله أن يتمّم له نصف دينه، تذكرت جسر العشاق في فرنسا حيث يعلّق العشاق الأقفال كرمز لارتباطهم.

وعندما اتجهنا شمالاً مع اللحن الجميل الذي يصدره سليل الفراديس، وهو قادم من الشلال السادس إلى الشلال الثالث، هناك تحديداً يتوسد أرض تمبس "أوكجي ننوندي"، وهي تعني الرجل النبيل أو الفارس كما أخبرونا، ولكن كترجمة حرفية تعني الذكر الفحل، يرقد هناك ذلك التمثال الذي تزوره الكثير من نساء ورجال المنطقة ليس فقط كوجهة سياحية، وإنما كمصدر للأمل لهم للحصول على الذرية، نعم، فذلك التمثال مجهول الهوية ارتبط منذ آلاف السنين بالذرية والنسل، وهناك روايات كثيرة حوله منها أنه يرمز للخصوبة وأنه مصدر أمل لمن يبحث عن الذرية، ولذلك عادة ما يوجد لديه الكثير من الزوار المحليين، فنحن السودانيين دائماً ما نجد في الإرث ملاذًا لنا عندما نشعر باليأس أو تمتلئ قلوبنا وأرواحنا بالحزن والهم.

عندما تقوم بزيارة موقع تمبس سوف تجد بعض النقوش على الأحجار الجرانيتية الرمادية، ويقال إن هذا المكان كان محجره، حيث تمت فيه صناعة أغلب أعمدة المعابد وبعدها كانت تُنقل عن طريق النيل على القوارب، ويقال إن أنشطة المحجر بدأت مع الأسرة الثامنة عشر. كما يقال إن تمثال أوكجنوندي إنه ربما يكون للملك تحتمس الثالث، حتى أن اسم المنطقة تمبس مُحرَّف من اسم تحتمس.

وفي ارتحالنا شرقاً، تحديداً مدينة كسلا بين أحضان جبل توتيل، وجدت على شبابيك مسجد السيد الحسن الكثير من رزم الشعر الموجودة بين لبنات الجدار، فهناك أدركت أنه حتى بعد الزواج وبعد أن يرزقهم الله الذرية كذلك ما زال يملأ قلب المريدين القلق من أن يكون النسل الجديد صاحب روح وقلب طيبين، لذلك يقومون بزيارة ضريح ومسجد السيد الحسن بعد حلق شعر أطفالهم، وبعد ذلك يحشون الشعر بين جدران المسجد مع دعوات صادقات من القلب أن يجعل الله نسلهم نسل خير.

إن قصة صاحب المقام قصة عجيبة، يقال إنه يُسمَّى بالشيخ أب جلابية، وذلك نسبة لواحدة من كراماته، حيث أنه كان لديه جلابية واحدة فقط، ودائماً تكون على مقاسه، منذ أن كان طفلاً كانت هذه الجلابية تكبر معه، وهنا عرفت الأم أن طفلها لن يكون شخصاً عادياً فهو ابن السيد محمد عثمان الميرغني مؤسس الطريقة الختمية في السودان.

من خلال رحلات "شورتي" أدركت أن السودانيين يجدون في إرثهم ملاذًا روحيًا، يربطهم بأرضهم وأسلافهم ويمنحهم القوة والأمل في مواجهة الحياة. كل مكان نزوره يحمل قصصًا وتراثًا يجعلنا نقدر هذا الوطن أكثر، ونشعر بالامتنان لهذا الإرث الذي يجمعنا.

صور الغلاف ومعرض الصور: مسجد وضريح السيد محمد الحسن أبو جلابية، ابن مؤسس الطريقة الختمية الصوفية © محمد عثمان، كسلا

التشابه في الإختلاف

إذا نظرت عن قرب ستكتشف أن جمال تنوعنا يكمن في اختلافاتنا.

منفى يتحول إلى وطن

منفى يتحول إلى وطن

سوداناهي: أَرشَفَةُ الذاكرة وصِناعة مُستقبلٍ يدعو للتعايش

جاء هذا المشروع لحماية التراث الأرمني السوداني كجزء من التراث الثقافي المتنوع والغني للسودان، الذي يواجه خطر النسيان. سابقا، كانت محاولات التوثيق قليلة النطاق وغير متاحة بشكل كبير. في هذا السياق، أنشئ مشروع "Sudanahhye"، "سوداناهي" (الذي يعني بالأرمنية "الأرمني السوداني") لإرساء إرث دائم تشاركيّ ومفتوح للمجتمع من خلال تطوير أرشيف شامل لتاريخه. كانت بداية المبادرة بسبب دافع شخصيـ عندما شعر "ڤاهي بوغوسيان" بضرورة توثيق تاريخ عائلته ومجتمعه الذي أصبح مهدداً بالضياع بسبب اندلاع الحرب، وقام بإجراء مقابلات مع بعض أفراد أسرته الذين كانوا جزءاً من مجتمع السودانيين الأرمن. تطوَّرت المبادرة بدعمٍ من مؤسسة كلوست غلبنكيان (Calouste Gulbenkian) وبدعم سخي من بعض أعضاء مجتمع السودانيين الأرمن، لتصبح مشروعاً متعدد الوسائط، يهدف إلى توثيق التاريخ والحفاظ على التراث وإعادة تخيُّل المجتمع اليوم من خلال ربط التاريخ الشفهي بالأرشيف والأجيال الجديدة.

بعدها انطلق المشروع من سرديات التاريخ الشفهيّ ليستند إلى مصادر أرشيفية متعدِّدة، منها الأرشيفات العائلية التي ساهم بها بعض أعضاء المجتمع، وأصبحت جزءاً من أرشيف سوداناهي، إضافة إلى عمليات البحث في مصادر أرشيفية أخرى؛ مثل سجلاَّت الخرطوم الموجودة في الجمعية الخيرية العامة الأرمنية في القاهرة، والتي تمكَّن المشروع من الوصول إليها بفضل جهود "ماروش ييراميـان"، مما فَتَح نافذة على بدايات تاريخ المجتمع السوداني الأرمني.

وبالرغم من أن "ڤاهي بوغوسيان"، مدير المشروع الذي تعود أصوله الأرمنية السودانية إلى السودان، إلا أنه لم يَزُرهُ قَط، لكن من خلال انتقاله للعمل في القاهرة بعد هجرة جاليات كبيرة من السودانيين بعد الحرب إليها، أُتيحت له فرصة العمل مع سودانيين ومصريين، وأصبح هناك فريق عمل للمشروع، كما كان لحضوره فعاليات كثيرة في سياق الثقافة والتاريخ والفن والأرشيفات العائلية في القاهرة دوراً كبيراً في إدماجه في المجتمع السوداني. ومن خلال تلك الفترة، اطلع على الثقافة والمجتمع والقيم السودانية بشكلٍ أعمق.

من خلال هذه الجهود، يسعى هذا المشروع لمواصلة الإسهام في جمع قصص مجتمعٍ كانت مهدَّدة بالضياع عبر الزمن، قصص تستمد ذكرياتها من ماضٍ اتسم بالتنوع والازدهار، لنتمكن من إعادة تخيل مستقبل أكثر تعايشاً في السودان، يقوم على تقبل الآخر وتعايش الأطياف المختلفة من المجتمعات السودانية المتعددة في أرض السودان التي ستظلّ، رغم الظروف الراهنة، حضناً دائماً للتنوع والتعايش والسلام.

على ضفاف النيل، منفىً يَتحوّل إلى وطن:

بالنسبة للعديد من السودانيين الأرمن كانت الصور والقصص هي كل ما يملكونه عن التاريخ الطويل لحياتهم في السودان لتوريثه للأجيال القادمة، فقد مثَّلت بوابة زمنية تَعكس الهوية الأرمنية الأصيلة في تفاعلها مع ملامح الثقافة السودانية المتنوعة في شتى جوانب الحياة -صورالأطفال في المدرسة الأرمنية، و تفاعلات المجتمع النابضة بالحياة في النادي الأرمني بالخرطوم، والنزهات العائلية في جبل أولياء، والرحلات النيلية- شَكَّل هذا التداخل حِساً بالانتماء للهوية في ظل ظروف التهجير بعيداً عن موطنهم الأصلي، لتحكي قصة تعايشهم وإعادة بناء حياتهم في الوطن الذي شَكَّل لاحقاً النصف الآخر من هويتهم، السودان.

في العادة يتم التقاط الصور لتوثيق اللحظات السعيدة، لذلك نجد أن غالبية الصور والقصص كانت تغفل جانب النفي والفقد والحرمان، لكن في عام ٢٠٢٣ تجدَّد هذا الجانب المظلم من حياة الأرمن في السودان باندلاع الحرب، وخسارة الأرض التي شكَّلت موطناً آخر لهم، حيث تسبَّبت في خسارة العديد من الأرواح التي كان من بينها اثنتان من مجتمع السودانيين الأرمن، "زفارت وآرپي ييغاڤيان" اللاتي فارقتا الحياة في منزلهما بالخرطوم. وحتى لا يضيع تراثهنَّ وتراث المجتمع، كان لابد من العمل على توثيقه وحفظه وإرساء إرثٍ له.

هجرة الأرمن من أرابكير إلى السودان

كانت الأخوات ييغاڤيان من نسل كارنيغ ييغاڤيان -أرمني تعود أصوله إلى أرابكير (مدينة تاريخية في مرتفعات أرمينيا، كانت آنذاك ضمن الدولة العثمانية واليوم في شرق تركيا)- نَجَا كارنيغ من الإبادة الجماعية التي حدثت للأرمن في عام ١٩١٥، وهاجر إلى السودان عام ١٩٢٣ لينضمَّ إلى أرمن أرابكير الذين كانوا يقيمون هناك مسبقاً. بعد الاحتلال البريطاني عام ١٨٩٩ هاجر بعض الأرمن من منطقة أرابكير ومناطق أخرى إلى السودان كامتداد لشبكات التجارة في مصر، طامحين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية ودعم أقاربهم في الوطن.

أسَّس هؤلاء الروّاد فرعاً سودانياً لجمعية AGBU (الجمعية الخيرية العامة الأرمنية)، لجمع التبرعات لأقرانهم في أرمينيا الذين واجهوا الإبادة الجماعية والفقر على يد الإمبراطورية العثمانية. وتجاوب كثير من هؤلاء الأرمن المقيمين في السودان -ممن فقدوا عائلاتهم في الإبادة- مع نداءات دور الأيتام في سوريا ولبنان، فيما جلب آخرون أفراد عائلاتهم المتبقين هناك لينضموا إليهم. وبحلول الثلاثينيات، تحوَّلت شبكة التُجّار الأرمن إلى مجتمع من العائلات منتشرة من عطبرة إلى ملكال، ومن كسلا إلى الفاشر، وظلّ قلب المجتمع في مدينة الخرطوم.

تأسيس مجتمع نابض بالحياة في السودان

شكَّل اتقان اللغة العربية والإنجليزية في ذلك الوقت امتيازاً ومنفذاً لفرص العمل واكتساب مكانة اجتماعية وقبولاً من فئات المجتمع المختلفة، لذلك تمكَّن كارنيغ ييغاڤيان من العمل محاسباً في البنك الأهلي المصري، كما حظي بالاحترام والقبول من المجتمع المحلي السوداني والسلطة البريطانية الحاكمة.

يمكننا وصف مجتمع الأرمن بأنه كان في المنتصف بين فئات المجتمع المختلفة في تلك الفترة، فقد عاش الأرمن -مثل الأجانب اليونانيين والسوريين والإيطاليين- في مساحة مجاورة للسلطة البريطانية، لكنهم في ذات الوقت كانت لهم صلات وثيقة مع المجتمع السوداني من خلال الانخراط في العمل والحياة اليومية.

ويمكننا رؤية حيوية شكل العلاقات التي امتاز بها الأرمن من خلال عدسة أندون قازانجيان، المصور الأرمني من استوديو غوردون، فقد كان المصور الرسمي للسلطات البريطانية، إلا أن عدسة كاميرته لم توثق فقط للسلطة، بل وثَّقت بعض مشاهد الحياة اليومية للعُمّال والتحضّر العمراني في المدينة. ويُرجَّح أن بقاء هذا الكم من الصور التي وثّقت لحياة مجتمع السودانيين الأرمن يعود إلى جهود العديد من المصورين الأرمن في السودان، فلم يكن أندون المصور الأرمني الوحيد في ذلك الوقت.

فيما عمل البعض لخدمة السلطة الاستعمارية البريطانية، إلا أن معظم الأرمن كانوا ينخرطون في أعمال تجارية (بشكل خاص كوكلاء للشركات الغربية) أو تأسيس صناعات، مثل نرسس ييغاڤيان الذي عمل في متجر "S & S Vanian" الشهير في الخرطوم، ما أتاح مساحة للتفاعل مع الجاليات الأجنبية الأخرى والمجتمع السوداني المحلي.

بحلول استقلال السودان عام ١٩٥٦، صار الأرمن -بالرغم من كونهم أقلية- مجتمعاً معروفاً ومحترماً. ونشاهد من خلال ما تم توثيقه كيف كان للرقص الأرمني حضوراً بارزاً في احتفالات استقلال السودان. ولكون الأرمن مجتمع مسيحي واعتبارهم "خواجة"، فقد كانت لهم حياة منفصلة تستند على الكنيسة والأندية والمدارس الأرمنية، إلا أنهم أصبحوا مواطنين سودانيين عقب الاستقلال. وبما أن أرمينيا كانت لا تزال داخل الاتحاد السوفيتي، فعلى عكس الجاليات الأجنبية الأخرى لم يكن لديهم وطن مستقل يعودون إليه، لكن تمكنوا من الحفاظ على هويتهم الأرمنية في السودان من خلال الممارسات الدينية في الكنيسة الأرمنية والتراث الثقافي والروابط الأسرية في البيت الأرمني.

رحلة التقلص والانحسار

تعرَّض المجتمع لأزمة في أواخر الستينيات والسبعينيات عندما طالت سياسات التأميم الأفراد والمؤسسات الأجنبية. غادر بعضهم طوعاً بينما اضطر آخرون للرحيل والهرب بسبب الاضطهاد. رغم ذلك، استعاد البعض صمودهم واستمروا بالحياة من خلال الانغلاق على المؤسسات الأرمنية في الخرطوم والانتماء إليها.

ومع تصاعد الأزمة السياسية، تقلَّص مجتمع الأرمن تدريجياً؛ أُغلقت المدرسة الأرمنية بسبب تقلّص عدد الطلاب، وانتزعت السلطات النادي الأرمني الذي كان قبلة النخب. وبقيت الكنيسة الأرمنية منارة للمجتمع المتناقص الذي وصل إلى حوالي ٥٠ فرداً في بداية العقد الـ٢١، مقارنة بـ١٠٠٠ فرد في الستينيات.

لا تزال الكنيسة قائمة حتى اليوم، رغم أنها، كحال بقية مدينة الخرطوم، تضرَّرت من جراء الحرب والدمار الذي طال معظم الأماكن. واضطر العديد من الأرمن السودانيين إلى اللجوء خارج السودان، معلنين نهاية إرثٍ دام أكثر من مئة عام، إرث شَهِد على تعايش مجتمع الأرمن مع السودانيين وإسهامهم في العديد من المجالات؛ مثل الاقتصاد والصناعة وريادة شخصيات بارزة مثل زاروهي سركسيان (أول طبيبة في السودان، والتي تخرجت عام ١٩٥٢ مع دكتورة خالدة زاهر) وجاك إسكهانيس (مهندس معماري) الذي كان له دور بارز في تشكيل تصاميم سودانية فريدة في العمران.

لكن بالرغم من الاضطرابات السياسية المتواصلة، ظل الأرمن السودانيون يحظون بالتقدير والاحترام والترحاب وسط المجتمع السوداني، ويقول كثيرون منهم بكل فخر: "أنا سوداني".

صورة الغلاف: المدرسة الأرمنية © أرشيف صور سودانهاي

سوداناهي: أَرشَفَةُ الذاكرة وصِناعة مُستقبلٍ يدعو للتعايش

جاء هذا المشروع لحماية التراث الأرمني السوداني كجزء من التراث الثقافي المتنوع والغني للسودان، الذي يواجه خطر النسيان. سابقا، كانت محاولات التوثيق قليلة النطاق وغير متاحة بشكل كبير. في هذا السياق، أنشئ مشروع "Sudanahhye"، "سوداناهي" (الذي يعني بالأرمنية "الأرمني السوداني") لإرساء إرث دائم تشاركيّ ومفتوح للمجتمع من خلال تطوير أرشيف شامل لتاريخه. كانت بداية المبادرة بسبب دافع شخصيـ عندما شعر "ڤاهي بوغوسيان" بضرورة توثيق تاريخ عائلته ومجتمعه الذي أصبح مهدداً بالضياع بسبب اندلاع الحرب، وقام بإجراء مقابلات مع بعض أفراد أسرته الذين كانوا جزءاً من مجتمع السودانيين الأرمن. تطوَّرت المبادرة بدعمٍ من مؤسسة كلوست غلبنكيان (Calouste Gulbenkian) وبدعم سخي من بعض أعضاء مجتمع السودانيين الأرمن، لتصبح مشروعاً متعدد الوسائط، يهدف إلى توثيق التاريخ والحفاظ على التراث وإعادة تخيُّل المجتمع اليوم من خلال ربط التاريخ الشفهي بالأرشيف والأجيال الجديدة.

بعدها انطلق المشروع من سرديات التاريخ الشفهيّ ليستند إلى مصادر أرشيفية متعدِّدة، منها الأرشيفات العائلية التي ساهم بها بعض أعضاء المجتمع، وأصبحت جزءاً من أرشيف سوداناهي، إضافة إلى عمليات البحث في مصادر أرشيفية أخرى؛ مثل سجلاَّت الخرطوم الموجودة في الجمعية الخيرية العامة الأرمنية في القاهرة، والتي تمكَّن المشروع من الوصول إليها بفضل جهود "ماروش ييراميـان"، مما فَتَح نافذة على بدايات تاريخ المجتمع السوداني الأرمني.